肠粘连主要由腹部手术、炎症感染、创伤出血、异物刺激及放射治疗等因素引起。

1、腹部手术:

腹部手术是肠粘连最常见的原因。手术过程中对肠管或腹膜的机械性损伤会引发局部炎症反应,导致纤维蛋白渗出并形成粘连。妇科手术如子宫切除术、阑尾切除术和肠道肿瘤切除术等术后粘连发生率可达60%-90%。手术操作越复杂、时间越长,粘连风险越高。

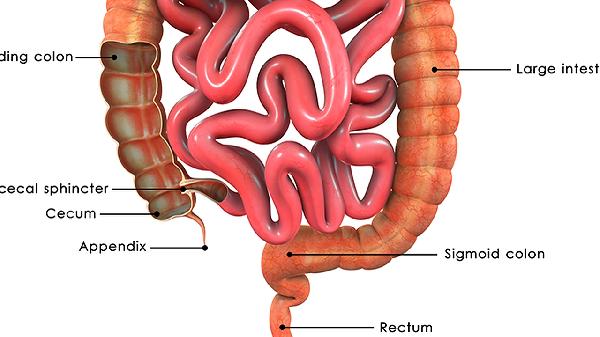

2、炎症感染:

腹腔内感染如腹膜炎、盆腔炎或肠穿孔后,炎性渗出物中的纤维蛋白会在脏器表面沉积。常见的感染源包括阑尾炎穿孔、憩室炎及结核性腹膜炎。炎症持续3-5天后即可形成早期粘连,若未及时控制可能发展为致密纤维性粘连。

3、创伤出血:

腹部钝器伤或穿透伤导致的腹腔内出血会刺激腹膜。血液中的凝血因子激活后形成纤维蛋白网,可能将肠管与腹壁或其他器官黏连。交通事故、坠落伤等严重外伤后粘连发生率可达30%,常伴有肠梗阻风险。

4、异物刺激:

手术遗留的滑石粉、纱布纤维或缝合材料等异物可能引发慢性肉芽肿反应。这些异物作为炎症持续存在的刺激源,促使成纤维细胞增殖并分泌胶原蛋白,最终形成永久性纤维束带。部分患者术后数年才出现粘连相关症状。

5、放射治疗:

盆腔或腹部放疗会损伤肠管浆膜层,引起放射性肠炎。电离辐射导致血管内皮细胞坏死,继发局部缺血和纤维化改变。放疗后3-6个月可能出现迟发性粘连,常伴有肠壁增厚和肠腔狭窄。

预防肠粘连需注重术后早期活动促进肠蠕动,饮食上选择低渣流质逐步过渡到高纤维食物,避免辛辣刺激。出现持续腹痛、呕吐或排便异常应及时就医,通过腹部CT或造影检查评估粘连程度。轻度粘连可通过胃肠减压等保守治疗缓解,严重者可能需要粘连松解术。