肥大细胞增多症通常不会癌变。该病分为皮肤型和系统性两种类型,绝大多数属于良性病变,仅少数系统性病例可能进展为侵袭性亚型。

皮肤型肥大细胞增多症:

皮肤型主要表现为皮肤出现褐色斑丘疹或结节,常见于儿童群体。这类病变具有自限性,约半数患儿在青春期前可自行消退。典型症状包括搔抓后出现风团样皮损达里尔征阳性,偶伴皮肤潮红或瘙痒。日常需避免剧烈摩擦皮肤、温度骤变及食用诱发组胺释放的食物如海鲜、发酵食品。急性发作时可使用抗组胺药物缓解症状,严重病例需在医生指导下进行光疗或局部激素治疗。

系统性肥大细胞增多症:

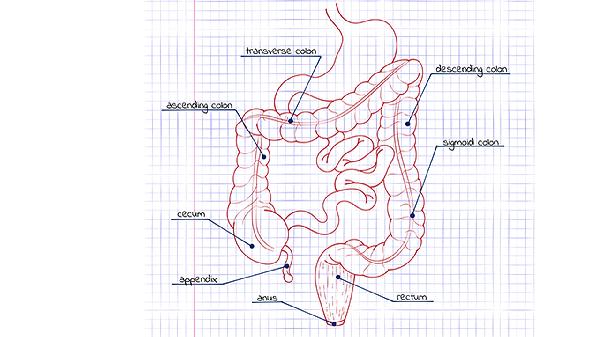

系统性病变涉及骨髓、消化道等多器官,可能与c-kit基因突变有关,临床表现为阵发性潮红、腹痛腹泻或骨质破坏。惰性亚型通过规范治疗可长期稳定,需定期监测血清类胰蛋白酶水平。侵袭性亚型可能出现器官功能障碍,但转化为肥大细胞白血病概率不足1%。治疗方案包括酪氨酸激酶抑制剂、干扰素等靶向药物,合并骨质疏松者需补充钙剂和维生素D。

患者应建立规律随访计划,每6-12个月复查血常规、骨髓活检及影像学检查。日常生活中需随身携带肾上腺素笔应对过敏风险,选择宽松棉质衣物减少皮肤刺激,保持均衡饮食并限制酒精摄入。适度进行游泳、瑜伽等低强度运动有助于改善循环功能,但需避免剧烈运动诱发组胺释放。心理疏导对缓解疾病焦虑具有积极作用,可加入患者互助组织获取支持。