蛔虫感染可能由生食污染食物、接触污染土壤、不良卫生习惯、免疫力低下、肠道环境改变等因素引起,严重感染时可通过驱虫药物治疗、手术清除、调整饮食结构、改善卫生条件、增强免疫力等方式干预。

1、生食污染食物:

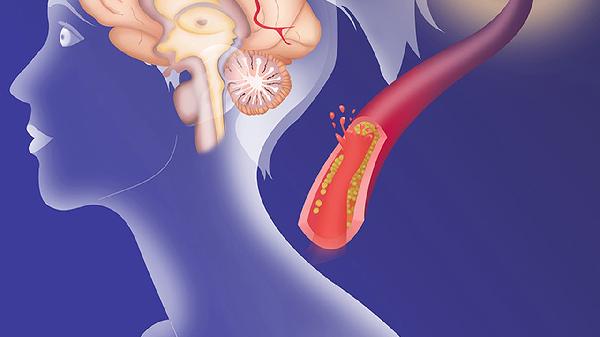

食用未洗净的蔬菜水果或未煮熟的肉类可能摄入蛔虫卵。虫卵在肠道孵化后幼虫可穿透肠壁进入血液循环,多数幼虫被肝脏或肺部过滤,极少数可能通过血脑屏障进入中枢神经系统。日常避免生食,肉类彻底煮熟,蔬菜水果流水冲洗可降低风险。

2、接触污染土壤:

土壤中的蛔虫卵通过手口接触进入人体。儿童玩土后未洗手进食更易感染。幼虫移行期可能误入异常部位,但进入大脑需突破多重生理屏障。接触泥土后使用肥皂洗手,定期修剪指甲可阻断传播途径。

3、不良卫生习惯:

饭前便后不洗手、啃咬指甲等行为增加虫卵摄入机会。蛔虫幼虫在体内移行时可能引发Loeffler综合征,表现为发热咳嗽,但神经系统感染概率低于0.1%。建立洗手习惯,定期进行家庭环境消毒可有效预防。

4、免疫力低下:

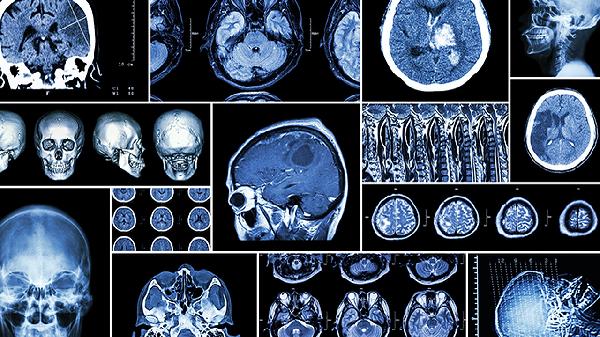

艾滋病患者、长期使用免疫抑制剂人群可能出现幼虫异常迁移。蛔虫幼虫进入脑实质可能引发嗜酸性脑膜炎,表现为头痛呕吐、颈项强直。临床常用阿苯达唑、甲苯咪唑、伊维菌素等药物驱虫,严重时需脑室引流术治疗。

5、肠道环境改变:

肠道菌群紊乱或肠黏膜损伤可能促使幼虫异位移行。蛔虫入脑可能引发癫痫发作或局灶性神经缺损,影像学可见脑实质内条索状病灶。除驱虫治疗外,需配合甘露醇脱水降颅压,必要时行开颅虫体取出术。

预防蛔虫感染需注意饮食卫生,肉类烹饪至75℃以上,蔬菜水果用5%盐水浸泡10分钟。日常补充大蒜素、南瓜籽等天然驱虫食物,适度运动增强免疫力。出现持续头痛、喷射性呕吐等神经系统症状需立即就医,粪便检出虫卵时应规范服用驱虫药物。儿童每半年进行一次预防性驱虫,流行地区避免赤脚行走。