胆固醇偏高可能引发动脉粥样硬化、心脑血管疾病、脂肪肝、胰腺炎及外周血管病变等健康风险。主要危害包括血管损伤、器官功能异常、代谢紊乱、炎症反应及血栓形成。

1、血管损伤:

低密度脂蛋白胆固醇沉积在血管内壁,逐渐形成动脉粥样硬化斑块,导致血管弹性下降、管腔狭窄。斑块破裂可能诱发急性血栓,表现为心绞痛或间歇性跛行。长期未控制的高胆固醇血症是冠心病和脑梗死的独立危险因素。

2、心脏负担:

冠状动脉粥样硬化会减少心肌供血,心脏需加倍做功维持循环,最终导致心肌肥厚和心力衰竭。研究显示总胆固醇每升高1mmol/L,冠心病风险增加35%。严重时可出现急性心肌梗死,伴有胸痛、呼吸困难等典型症状。

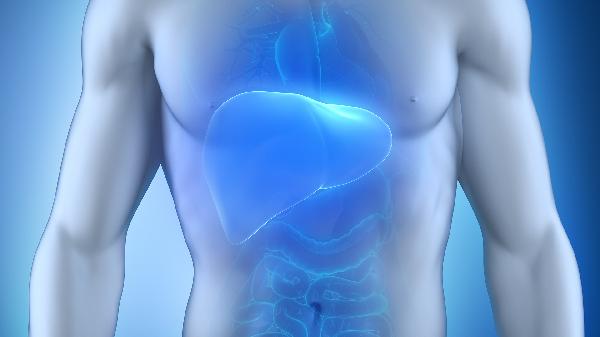

3、肝脏代谢:

过剩胆固醇在肝细胞内蓄积形成脂肪变性,初期表现为转氨酶轻度升高。持续发展可进展为非酒精性脂肪性肝炎,出现右上腹隐痛、乏力等症状。约20%患者会发展为肝纤维化甚至肝硬化。

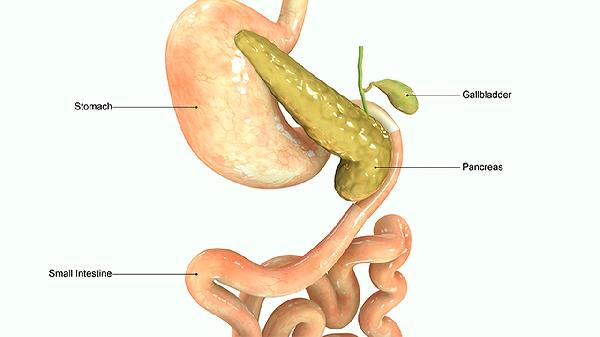

4、消化系统:

高胆固醇血症可能诱发胆结石形成,当结石阻塞胆总管时引发胆绞痛或急性胰腺炎。胰腺炎典型表现为剧烈上腹痛伴呕吐,重症者可出现多器官衰竭。血液黏稠度增高还会加重肠系膜动脉缺血风险。

5、全身影响:

胆固醇结晶沉积在跟腱、眼睑等部位形成黄色瘤,部分患者出现角膜老年环。外周动脉病变可能导致下肢坏疽,肾功能受损者会出现蛋白尿。研究还发现高胆固醇与阿尔茨海默病的β淀粉样蛋白沉积相关。

建议每日摄入膳食纤维25-30克,优先选择燕麦、豆类等可溶性纤维;每周进行150分钟中等强度有氧运动如快走、游泳;烹饪选用橄榄油等不饱和脂肪酸;定期监测血脂四项,40岁以上人群每年至少检查一次。合并高血压或糖尿病者需将低密度脂蛋白控制在2.6mmol/L以下,必要时在医生指导下使用他汀类药物。突发胸痛、肢体麻木等预警症状需立即就医。