牙源性肿瘤可能由遗传因素、牙胚发育异常、慢性炎症刺激、放射线暴露、内分泌紊乱等原因引起。

1、遗传因素:

部分牙源性肿瘤具有家族聚集性,如成釉细胞瘤可能与PTCH1基因突变相关。这类患者常表现为多发性颌骨病变,需通过基因检测明确诊断。治疗上以手术切除为主,术后需定期复查防止复发。

2、牙胚发育异常:

牙齿发育过程中上皮剩余组织异常增殖可形成牙源性角化囊肿等病变。这类囊肿常伴随阻生牙出现,X线可见单房或多房透射影。早期干预可采用刮治术,复杂病例需行颌骨部分切除术。

3、慢性炎症刺激:

长期根尖周炎或阻生牙周围炎症可能诱发牙源性肿瘤。临床可见局部肿胀、牙齿松动等症状。基础治疗需清除感染源,对于已形成的肿瘤性病变需采用摘除术或刮治术。

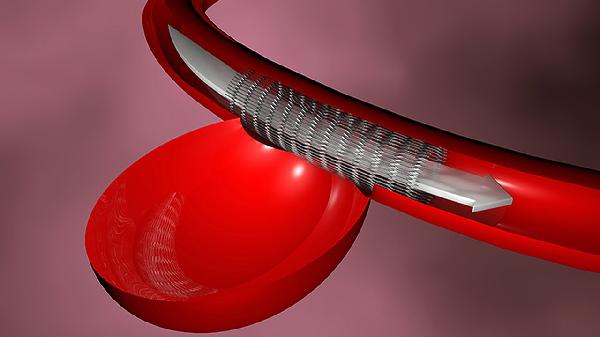

4、放射线暴露:

头颈部放射治疗史是牙源性肿瘤的危险因素,放射后10-15年可能出现放射性骨坏死伴肿瘤样病变。这类病变进展迅速,需采用广泛切除术联合血管化骨瓣修复。

5、内分泌紊乱:

妊娠期激素变化可能加速牙源性肿瘤生长,常见于牙龈瘤病例。分娩后部分病变可自行消退,持续增大者需手术切除。术后病理检查可明确病变性质。

日常需保持口腔卫生,定期进行口腔检查,发现颌骨膨隆或牙齿异常移位应及时就诊。饮食注意补充维生素D和钙质,避免过硬食物造成颌骨损伤。术后患者应进行张口训练和咬合功能锻炼,复杂病例需配合放射治疗或靶向药物治疗。