早期流产可能由胚胎染色体异常、母体内分泌失调、子宫结构异常、感染因素及免疫系统异常等原因引起。

1、胚胎染色体异常:

约50%-60%的早期流产与胚胎染色体异常有关,多为随机发生的非整倍体变异。常见表现为16三体、22三体等染色体数目异常,导致胚胎发育停滞。此类情况属于自然淘汰机制,通常无有效干预手段,再次妊娠成功率与正常人群无显著差异。

2、母体内分泌失调:

黄体功能不足、甲状腺功能异常或未控制的糖尿病可能影响子宫内膜容受性。孕酮水平不足会导致蜕膜化不良,甲状腺激素紊乱可能干扰胚胎着床。多囊卵巢综合征患者流产风险较常人增高3倍,需通过激素检测评估内分泌状态。

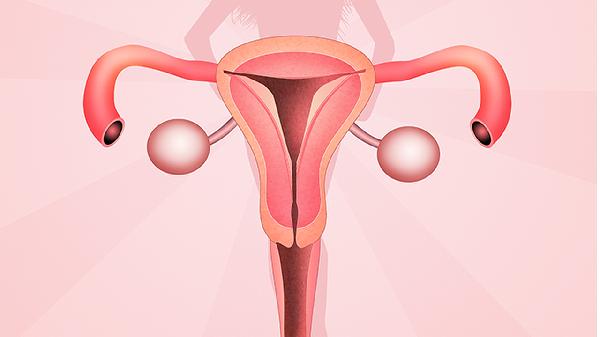

3、子宫结构异常:

先天性子宫畸形如纵隔子宫、双角子宫可能限制胚胎生长空间,宫腔粘连或子宫肌瘤可破坏内膜血供。粘膜下肌瘤若直径超过4厘米可使流产风险增加40%,需通过超声或宫腔镜检查明确解剖结构异常。

4、感染因素:

弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒等TORCH感染可能直接损伤胚胎组织。细菌性阴道病导致的前列腺素水平升高可能诱发宫缩,沙眼衣原体感染引起的慢性子宫内膜炎会干扰胎盘形成。孕前筛查病原体抗体有助于预防感染相关流产。

5、免疫系统异常:

抗磷脂抗体综合征等自身免疫疾病可导致胎盘血栓形成,母体对胚胎父系抗原的排斥反应也可能引发流产。约15%复发性流产患者存在抗心磷脂抗体阳性,需通过免疫抑制剂调节异常免疫应答。

建议计划妊娠前3个月开始补充叶酸400-800μg/日,保持BMI在18.5-23.9之间,避免接触电离辐射及有毒化学物质。既往有流产史者应完善双方染色体检查、激素六项、甲状腺功能及凝血功能检测。妊娠后避免剧烈运动但需保持每日30分钟散步,饮食注意增加优质蛋白摄入,如鱼肉、豆制品等。出现阴道流血或腹痛需立即就医评估,超声确认胚胎存活后可考虑黄体酮支持治疗,但需严格遵循医嘱用药。