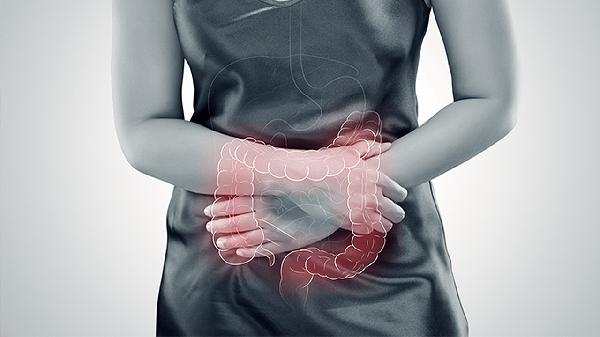

大肠癌在我国的发病率呈现逐年上升趋势,主要与饮食结构改变、人口老龄化、遗传因素、慢性肠道疾病及生活方式等因素有关。早期筛查和干预对降低发病风险至关重要。

1、饮食结构改变

高脂肪低纤维的饮食模式增加大肠癌风险。过多摄入红肉、加工肉类及高温烹饪产生的致癌物可能损伤肠黏膜。建议增加全谷物、水果蔬菜的摄入量,减少腌制烧烤食品。

2、人口老龄化

年龄是大肠癌明确的高危因素,我国60岁以上人群发病率显著上升。肠黏膜随年龄增长修复能力下降,建议50岁以上人群定期进行粪便潜血或肠镜检查。

3、遗传因素

林奇综合征等遗传性疾病可导致家族性大肠癌。有直系亲属患病史者发病风险增加,这类人群应提前至40岁开始筛查,必要时进行基因检测。

4、慢性肠道疾病

溃疡性结肠炎患者癌变风险随病程延长而增高。炎症反复刺激导致肠上皮异型增生,需定期进行肠镜监测并规范治疗基础疾病。

5、生活方式影响

缺乏运动、肥胖、吸烟酗酒等均与大肠癌相关。规律运动可促进肠蠕动,每周150分钟中等强度运动有助于降低风险。戒烟限酒对预防消化道肿瘤有明确益处。

保持均衡饮食结构,每日摄入30克以上膳食纤维,适量补充奶制品和坚果。40岁后建议每5年做一次肠镜检查,有报警症状如便血、排便习惯改变时及时就医。控制体重在正常范围,避免久坐不动,这些综合措施可有效降低大肠癌发病风险。出现持续腹痛、消瘦等表现需立即到消化内科或肿瘤科就诊。