细菌性痢疾的诊断标准主要包括临床表现、实验室检查及流行病学史三个方面。典型症状为发热、腹痛、里急后重及黏液脓血便,实验室确诊需粪便培养出志贺菌,结合血常规、粪便常规等辅助检查结果。流行病学接触史或疫区旅居史可辅助诊断。

1、临床表现

细菌性痢疾的典型症状包括突发高热、阵发性脐周或左下腹绞痛,排便后腹痛可暂时缓解。患者每日排便次数可达十余次,粪便量少且呈黏液脓血样,伴有明显里急后重感。重症者可出现脱水、电解质紊乱甚至中毒性休克。婴幼儿可能表现为非特异性发热、呕吐,而无典型腹泻症状。

2、粪便培养

粪便培养出志贺菌是确诊的金标准。采集新鲜脓血便标本应在抗生素使用前送检,接种于麦康凯、SS琼脂等选择性培养基,37℃培养18-24小时后观察菌落特征。阳性结果需结合生化反应和血清学凝集试验鉴定菌群及血清型。部分患者早期或使用抗生素后可能出现假阴性,需重复送检。

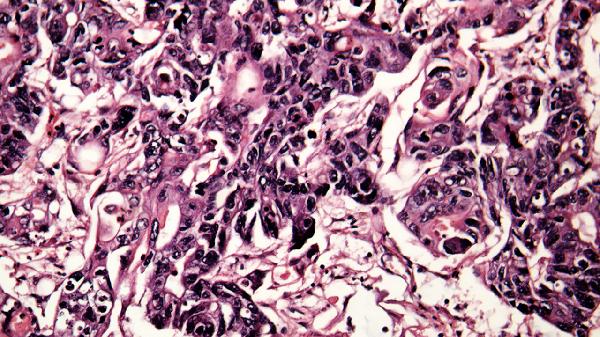

3、粪便常规

显微镜下可见大量白细胞及红细胞,每高倍镜视野白细胞通常超过15个,可见巨噬细胞。粪便隐血试验呈阳性,pH值偏酸性。该检查具有快速筛查价值,但需注意与溃疡性结肠炎、阿米巴痢疾等疾病鉴别。

4、血常规检查

外周血白细胞计数常升高至10-20×10⁹/L,中性粒细胞比例增加。重症患者可能出现核左移现象。慢性病例可伴有轻度贫血,红细胞沉降率加快。这些非特异性指标需结合其他检查综合判断。

5、流行病学史

发病前1周内有可疑食物摄入史、接触腹泻患者或疫区旅行史具有重要参考价值。夏秋季节高发,集体单位暴发流行时需考虑食源性传播可能。免疫功能低下者、儿童及老年人属于高危人群。

确诊细菌性痢疾需综合评估上述标准,治疗期间应补充电解质溶液预防脱水,饮食选择低脂少渣的半流质食物如米汤、藕粉等。患者餐具需单独消毒,排便后彻底洗手。恢复期可适量补充益生菌调节肠道菌群,但须与抗生素间隔2小时服用。出现持续高热、意识改变等严重症状时需立即就医。