肝穿刺可通过局部麻醉、超声引导、术后监测等方式降低风险,可能由凝血功能障碍、肝脏占位性病变、操作技术因素、术后感染、胆汁漏等原因引起。

1、凝血功能评估:

术前需完善血小板计数、凝血酶原时间等检查。凝血异常患者可能出现穿刺部位血肿,需提前输注新鲜冰冻血浆或维生素K纠正。轻度异常者可选择细针穿刺降低出血风险。

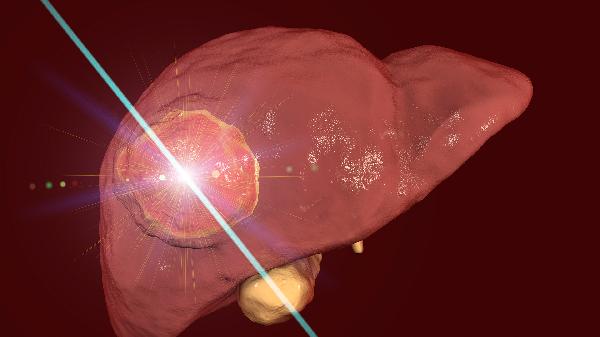

2、病灶精准定位:

超声或CT引导能避开大血管和胆管,降低脏器损伤概率。肝脏血管瘤患者穿刺可能导致大出血,需采用21G以下细针。占位性病变穿刺后需加压包扎6小时。

3、操作规范控制:

穿刺针道应限制在3次以内,快速进针减少肝包膜撕裂风险。操作者需具备100例以上经验,进针角度保持与膈肌垂直。气胸发生率约0.3%,与穿刺深度相关。

4、感染预防管理:

术后72小时需监测体温和腹痛情况。糖尿病患者感染风险增加3倍,术前2小时需预防性使用头孢曲松。穿刺部位每日换药,出现寒战高热需血培养检查。

5、并发症处置:

胆汁漏发生率为1%-3%,表现为右上腹绞痛伴黄疸。轻度渗漏可禁食补液观察,严重者需ERCP放置支架。疼痛持续超过24小时需排查肝包膜下血肿。

术后24小时内绝对卧床,监测血压脉搏每小时1次。饮食从流质逐步过渡到低脂普食,避免豆浆等产气食物。3个月内禁止举重物和剧烈运动,复查肝功能每周1次。穿刺区域疼痛可冰敷处理,出现呕血或黑便需紧急就医。恢复期建议补充维生素K和乳铁蛋白促进肝细胞修复。