肝吸虫病可能导致肝癌。长期感染肝吸虫会引发慢性肝脏炎症,持续损伤肝细胞并增加癌变风险。

1、肝吸虫病与肝癌的关联机制:

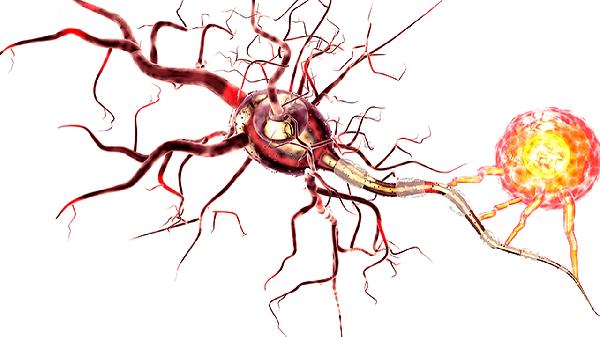

肝吸虫寄生在胆管内会引发机械性刺激和化学性损伤,导致胆管上皮细胞反复增生修复。这种慢性炎症过程可能诱发基因突变,逐步发展为胆管细胞癌。肝吸虫代谢产物中的致癌物质会直接破坏肝细胞DNA,同时虫体引起的胆汁淤积和纤维化进一步加重肝脏微环境恶化。

2、疾病发展的三个阶段:

早期感染阶段主要表现为腹痛、腹泻等消化道症状,此时及时驱虫治疗可完全康复。慢性期会出现肝区隐痛、黄疸和消化不良,肝脏开始出现纤维化改变。若持续感染10年以上,约3%-5%的患者可能发展为胆管癌,伴有进行性消瘦、腹水等恶性肿瘤体征。

3、高危人群的干预措施:

长期食用生鱼片或未煮熟的淡水鱼虾人群应定期进行粪便虫卵检查。超声检查可早期发现胆管扩张或肝脏占位性病变。吡喹酮是常用驱虫药物,合并胆道梗阻时需联合外科手术解除狭窄。已发生肝硬化者需每半年检测甲胎蛋白和肝脏影像学。

预防肝吸虫病需彻底煮熟淡水鱼虾,处理生鲜食材后及时洗手。流行地区应避免使用新鲜粪便施肥,饮用水需煮沸过滤。日常饮食增加富含维生素A的胡萝卜、菠菜等食物,有助于维护胆管上皮完整性。适度运动可改善肝脏血液循环,但已出现肝纤维化者应避免剧烈运动。出现持续右上腹痛、皮肤巩膜黄染等症状时需立即就医排查。