睾丸下降不全可能由激素水平异常、解剖结构异常、遗传因素、早产或低出生体重、母亲孕期接触环境毒素等原因引起,可通过激素治疗、手术矫正、定期监测、生活方式调整、心理支持等方式干预。

1、激素水平异常:

母体妊娠期雌激素或绒毛膜促性腺激素不足可能影响睾丸引带发育,导致睾丸滞留腹腔或腹股沟区。新生儿期可检测睾酮水平,必要时使用人绒毛膜促性腺激素刺激睾丸下降。

2、解剖结构异常:

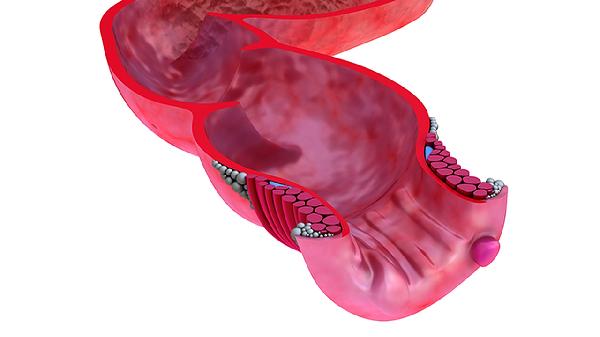

睾丸引带缩短或闭锁、腹股沟管狭窄等机械性障碍占病理性因素的70%。这类情况需在1-2岁前完成睾丸固定术或腹腔镜手术,避免继发不育或睾丸恶变风险。

3、遗传因素:

染色体异常如克兰费尔特综合征患者常伴隐睾症,可能与INSL3基因突变有关。此类患儿需进行染色体核型分析,合并其他畸形时需多学科联合诊疗。

4、早产影响:

妊娠32周前出生的早产儿睾丸未降发生率高达30%,因睾丸正常下降多发生在孕28-40周。建议每3个月超声监测,多数在出生后6个月内可自然下降。

5、环境毒素暴露:

孕期接触邻苯二甲酸盐等内分泌干扰物会抑制胎儿睾酮分泌。预防重点在于避免使用含塑化剂的化妆品、塑料餐具,必要时进行环境毒素检测。

患儿日常应穿着宽松衣物避免局部压迫,避免骑跨类运动。饮食注意补充锌、维生素A等生殖发育必需营养素,适度进行游泳等低强度运动。术后需定期复查超声和激素水平直至青春期结束,成年后仍需警惕睾丸肿瘤风险,建议每月自检睾丸形态变化。