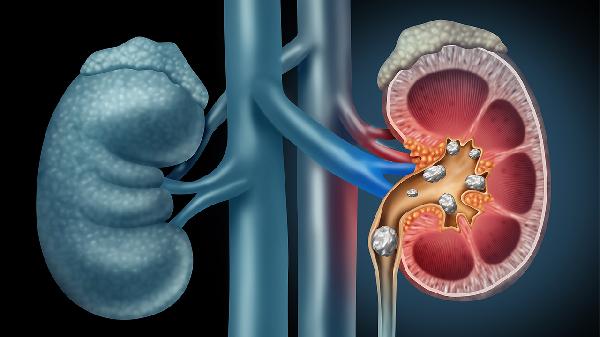

小儿肾积水可通过保守观察、药物治疗、手术治疗、定期复查、调整生活方式等方式干预,通常由先天性尿路畸形、尿路梗阻、膀胱输尿管反流、神经源性膀胱、泌尿系统感染等原因引起。

1、保守观察:

轻度肾积水且无肾功能损害时,建议每3-6个月通过超声监测积水变化。新生儿生理性肾积水多在一岁内自行缓解,期间需记录排尿频率、尿量及是否伴发热等症状。喂养方面保持适量饮水,避免过量摄入高盐食物。

2、药物治疗:

合并泌尿系统感染时需使用抗生素如头孢克肟、阿莫西林克拉维酸钾控制感染。存在膀胱过度活动时可选用奥昔布宁缓解症状。用药期间需监测肝功能及尿液培养结果,严禁自行调整剂量。

3、手术治疗:

重度积水或肾功能进行性下降时需手术解除梗阻,常见术式包括肾盂成形术、输尿管再植术。术后需留置输尿管支架2-4周,保持伤口干燥清洁。先天性巨输尿管患儿可能需分阶段手术重建尿路。

4、定期复查:

术后第一年每3个月复查泌尿系超声、肾功能及尿常规,之后根据恢复情况延长间隔。重点监测肾皮质厚度、肾盂前后径等指标。青春期生长发育加速期需加强随访频率。

5、调整生活方式:

每日饮水量控制在每公斤体重50-80毫升,分次饮用。避免长期憋尿,训练2岁以上儿童定时排尿习惯。饮食中限制菠菜、坚果等草酸含量高的食物,适当补充维生素B6预防结石形成。

患儿日常应穿着宽松棉质内衣,避免腹部受压。家长需学会观察排尿异常表现,如尿流变细、排尿哭闹等。建议建立排尿日记记录每日尿次、尿量及特殊情况。适度进行游泳等非对抗性运动有助于改善盆底肌功能,但需避免剧烈跑跳动作。合并膀胱功能障碍时可配合生物反馈训练,每次训练后补充100-150毫升温水。冬季注意腰腹部保暖,预防上呼吸道感染诱发积水加重。若出现眼睑浮肿、食欲减退等表现需立即就医评估肾功能。