外阴炎和阴道炎可通过发病部位、典型症状及病因进行区分。主要区别包括发病位置差异、症状表现不同、致病因素分化、检查方法侧重以及治疗原则区别。

1、发病位置差异:

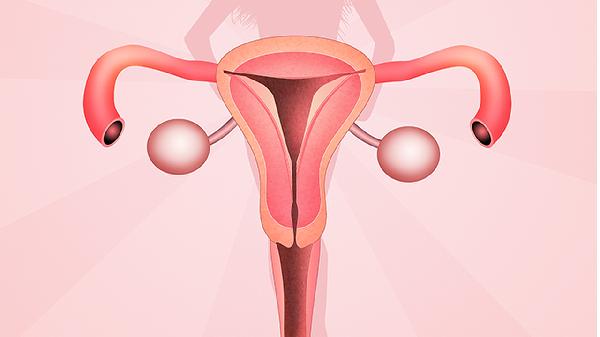

外阴炎病变集中于外生殖器区域,包括大阴唇、小阴唇、阴蒂及会阴部皮肤;阴道炎则发生在阴道黏膜及分泌物环境。解剖学上外阴属于皮肤组织,阴道则为黏膜上皮,这种组织差异导致两者对病原体反应不同。

2、症状表现不同:

外阴炎以局部红肿、灼痛、皮疹或溃疡为主要特征,严重时可出现皲裂;阴道炎典型症状为异常分泌物增多如豆腐渣样、泡沫状或脓性白带,常伴随阴道瘙痒或性交疼痛。排尿时尿道刺激症状在阴道炎中更显著。

3、致病因素分化:

外阴炎多由物理刺激如化纤内衣摩擦、化学刺激洗剂过敏或皮肤感染金黄色葡萄球菌引起;阴道炎主要因阴道微生态失衡导致,常见病原体包括白色念珠菌外阴阴道假丝酵母菌病、阴道毛滴虫滴虫性阴道炎或加德纳菌细菌性阴道病。

4、检查方法侧重:

外阴炎诊断依赖视诊观察皮损形态及触诊压痛范围,必要时行皮肤活检;阴道炎需通过阴道窥器检查观察黏膜充血程度,配合阴道分泌物pH检测、胺试验及显微镜检查找线索细胞、菌丝或滴虫。

5、治疗原则区别:

外阴炎以局部清洁、抗过敏药膏如氢化可的松软膏或抗生素软膏如莫匹罗星为主;阴道炎需针对性使用抗真菌药物如克霉唑栓、甲硝唑制剂或乳酸菌调节剂,严重时需口服药物治疗。

日常护理需注意:穿着纯棉透气内裤并每日更换,避免使用碱性洗液冲洗阴道,经期勤换卫生巾。饮食建议增加酸奶等含益生菌食品,减少高糖食物摄入。出现持续瘙痒、异常分泌物或溃疡时,应及时妇科就诊进行分泌物检测,避免自行用药延误病情。两种疾病可能合并发生,规范诊疗前不建议使用阴道冲洗器等可能破坏菌群平衡的器具。