肛门周围癌主要表现为肛门周围皮肤或黏膜的异常改变,常见症状包括局部肿块、溃疡、出血及瘙痒。肛门周围癌可能与人类乳头瘤病毒感染、长期慢性炎症刺激、免疫抑制状态、吸烟及遗传因素有关。典型体征为边界不清的硬结或菜花样肿物,可能伴随疼痛、分泌物增多或排便习惯改变。

1、肿块形态

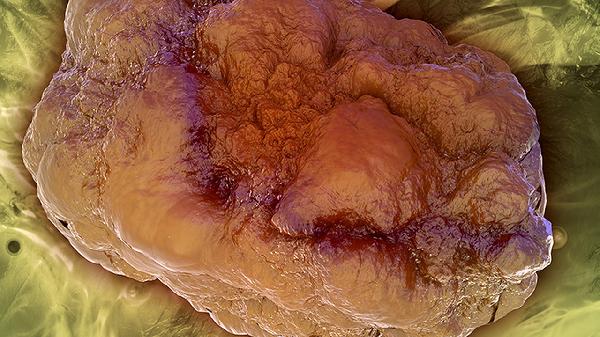

肛门周围癌早期常表现为无痛性小结节或扁平斑块,质地坚硬且生长缓慢。随着病情进展,肿块可能呈现菜花状、溃疡型或浸润型,表面易出血。部分患者可触及腹股沟淋巴结肿大,提示可能存在淋巴转移。临床需与痔疮、尖锐湿疣等良性病变鉴别,确诊需依靠组织病理活检。

2、溃疡特征

癌性溃疡边缘隆起呈堤坝状,基底凹凸不平,常有坏死组织覆盖,创面渗血或脓性分泌物。溃疡周围皮肤可能出现色素沉着或白斑样改变,部分病例伴随肛周湿疹样皮炎。这种溃疡通常对常规抗感染治疗无效,且进行性扩大,需通过免疫组化检查明确性质。

3、出血特点

接触性出血是典型表现,排便后手纸带血或内裤沾染血性分泌物多见。出血量通常少于痔疮出血,但呈现持续性或反复发作特征。晚期患者可能出现贫血相关症状,如乏力、头晕等。电子肛门镜检查可明确出血源,并排除直肠癌等其他消化道出血性疾病。

4、伴随症状

病变侵犯肛管括约肌会导致排便失禁或里急后重感,肿瘤压迫可引起肛门坠胀或放射痛。部分患者出现不明原因体重下降、食欲减退等全身症状。若肿瘤侵犯邻近器官如阴道或前列腺,可能产生排尿异常或性交疼痛等跨系统症状。

5、特殊表现

免疫缺陷患者可能出现多灶性病变或快速进展的广泛皮损。鲍温样丘疹病等癌前病变可表现为色素性斑疹或鳞屑性斑块。少数病例以肛瘘长期不愈为首发表现,手术探查时发现癌变。肛门镜联合MRI检查有助于评估肿瘤浸润深度和周围组织受累情况。

肛门周围癌患者应保持肛周清洁干燥,选择纯棉透气内衣减少摩擦刺激。饮食需增加膳食纤维摄入预防便秘,避免辛辣食物及酒精摄入。出现持续两周以上的肛周不适建议尽早就诊,高危人群应定期进行肛门细胞学筛查。治疗后的患者需遵医嘱定期复查,监测复发及转移征象,同时进行盆底肌训练改善排便功能。