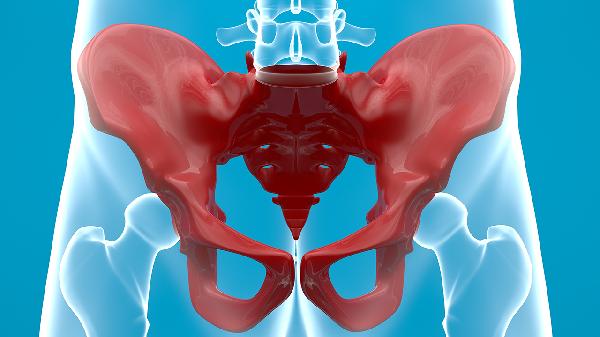

骨盆狭窄可通过骨盆矫正训练、物理治疗、药物治疗、手术干预、生活方式调整等方式改善。骨盆狭窄通常由先天性发育异常、外伤性损伤、慢性炎症、妊娠因素、骨质疏松等原因引起。

1、骨盆矫正训练:

针对功能性骨盆狭窄,专业康复师指导的矫正训练可改善骨盆力学结构。凯格尔运动能增强盆底肌群力量,骨盆倾斜训练可调整骶髂关节位置,瑜伽中的猫牛式能增加骨盆灵活性。每日坚持15-20分钟训练,持续3个月可见明显效果。

2、物理治疗:

超声波治疗能促进骨盆区域血液循环,缓解软组织粘连。热敷配合手法松解可减轻肌肉痉挛,体外冲击波治疗对骨性狭窄伴发的疼痛有显著改善。需在医疗机构完成10-15次疗程,每周2-3次干预。

3、药物治疗:

非甾体抗炎药如塞来昔布、双氯芬酸钠可缓解炎症性狭窄的疼痛症状。骨质疏松导致的狭窄需配合阿仑膦酸钠、唑来膦酸等骨吸收抑制剂。肌肉痉挛明显者可短期使用替扎尼定等肌松药物。

4、手术干预:

严重骨性狭窄需行骨盆截骨矫形术或骶髂关节融合术。产道狭窄的经产妇可考虑耻骨联合分离术,创伤后畸形愈合需进行骨盆重建手术。术后需配合6-8周康复训练恢复功能。

5、生活方式调整:

避免长期跷二郎腿或单侧负重,使用符合人体工学的座椅。孕期穿戴骨盆带可预防妊娠相关松弛,BMI超标者需控制体重减轻骨盆负荷。每日补充800IU维生素D和1000mg钙剂维持骨密度。

骨盆狭窄患者应保持低强度有氧运动如游泳、骑自行车,避免剧烈跑跳。饮食需增加三文鱼、乳制品等富含钙质食物,限制咖啡因摄入防止钙流失。睡眠时侧卧屈膝姿势可减轻骨盆压力,使用记忆棉床垫有助于保持脊柱骨盆力线。症状持续加重或影响行走功能时需及时就诊骨科或康复科。