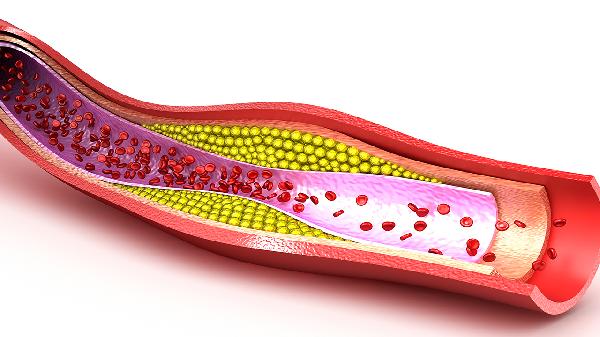

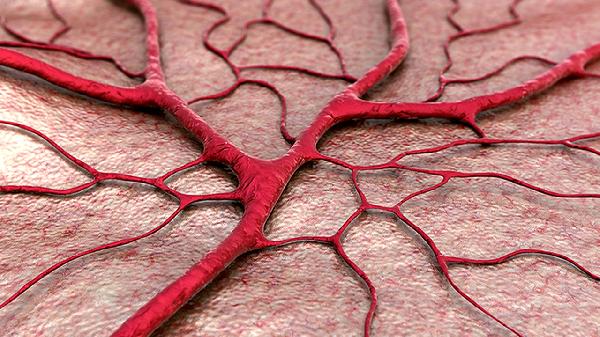

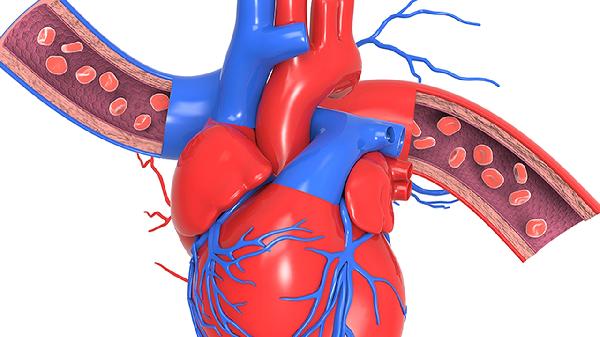

血管炎可能由感染、免疫异常、药物反应、遗传因素、肿瘤等原因引起,可通过药物治疗、手术治疗、免疫调节、对症支持、生活方式调整等方式干预。

1、感染

细菌或病毒感染可能诱发血管壁炎症反应,常见表现为发热、乏力、皮肤紫癜。需进行血培养等检查明确病原体,针对感染类型选用抗生素或抗病毒药物,同时配合卧床休息与营养支持。

2、免疫异常

自身免疫性疾病如类风湿关节炎可能导致血管炎,典型症状包括关节肿痛、雷诺现象。治疗需使用免疫抑制剂控制原发病,定期监测肝肾功能,避免接触过敏原。

3、药物反应

青霉素等药物可能引发超敏性血管炎,表现为荨麻疹样皮疹。应立即停用可疑药物,使用抗组胺药缓解症状,严重时需短期应用糖皮质激素。

4、遗传因素

部分血管炎存在家族聚集倾向,如结节性多动脉炎。建议有家族史者定期筛查炎症指标,避免吸烟等危险因素,出现不明原因发热需及时就诊。

5、肿瘤

淋巴瘤等恶性肿瘤可能伴发血管炎,特征为体重骤降、夜间盗汗。需通过病理活检明确诊断,治疗以肿瘤根治为主,血管炎症状随肿瘤控制可缓解。

血管炎患者应保持低盐低脂饮食,适量补充维生素D和钙质。避免剧烈运动防止血管破裂出血,冬季注意肢体保暖。定期复查血沉、C反应蛋白等炎症指标,记录皮肤病变变化情况。出现新发头痛、视力变化等中枢神经系统症状需立即就医。