血小板减少性紫癜是一种因血小板数量减少导致皮肤黏膜出血的自身免疫性疾病,主要表现为皮肤瘀点瘀斑、鼻出血、牙龈出血等症状,严重者可出现内脏出血。

1、免疫因素:

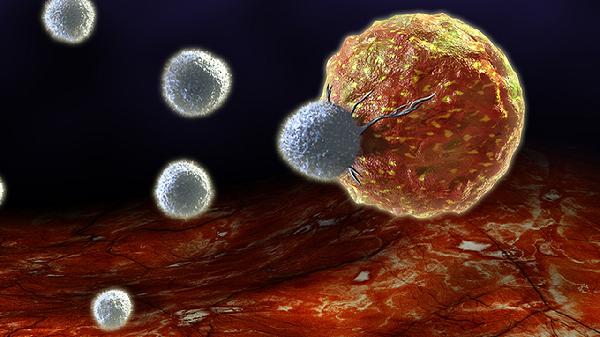

约80%患者因免疫系统异常产生抗血小板抗体,导致血小板被过度破坏。常见诱因包括病毒感染如EB病毒、疫苗接种后免疫反应等。免疫抑制剂如泼尼松、丙种球蛋白是主要治疗手段,重症需联合利妥昔单抗。

2、骨髓生成异常:

巨核细胞成熟障碍会导致血小板生成减少,常见于再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征等疾病。骨髓穿刺检查可确诊,促血小板生成素受体激动剂如艾曲泊帕能刺激血小板生成。

3、药物诱发:

肝素、磺胺类抗生素等药物可能引发药物性血小板减少,机制包括免疫介导和直接毒性作用。停用可疑药物后血小板通常可恢复,严重出血时需输注血小板悬液。

4、脾脏滞留:

脾功能亢进时血小板在脾脏内滞留增多,常见于肝硬化、淋巴增殖性疾病。脾切除术可使60%-80%患者获得长期缓解,但需评估术后感染和血栓风险。

5、遗传因素:

WAS基因突变引起的Wiskott-Aldrich综合征等遗传病可导致血小板减少,多伴有免疫缺陷。基因检测可明确诊断,造血干细胞移植是根治方法。

患者应避免剧烈运动和磕碰,使用软毛牙刷防止牙龈出血,饮食宜选择易消化软食,避免过硬、过热食物损伤消化道黏膜。定期监测血小板计数,急性期每周复查,稳定后每月随访。出现头痛、呕血等严重出血表现需立即急诊处理。保持规律作息有助于免疫调节,必要时可进行中医辨证调理,选用花生衣、仙鹤草等具有升血小板作用的药材辅助治疗。