远视性弱视可能由屈光不正、视觉剥夺、斜视、先天性白内障、视网膜病变等因素引起,可通过光学矫正、遮盖疗法、视觉训练、药物治疗、手术治疗等方式干预。

1、屈光不正:

高度远视导致视网膜成像模糊是主要诱因。儿童眼球发育阶段未及时矫正远视度数,大脑视觉中枢会选择性抑制模糊信号。需在4-6岁黄金期进行散瞳验光,配戴足矫远视镜片,配合精细目力训练如穿珠、描画等。

2、视觉剥夺:

先天性上睑下垂或角膜混浊等阻碍光线入射。长期单眼视觉输入减少会导致神经元突触退化。需在3岁前解除遮挡因素,术后联合交替遮盖健眼,强迫弱视眼工作,每日遮盖时长根据年龄调整。

3、斜视因素:

非共同性斜视引发复视,大脑主动抑制斜视眼视觉信号。可能与眼外肌麻痹或屈光参差有关,常伴随代偿头位。需先矫正屈光不正,采用肉毒杆菌素注射或直肌后徙术改善眼位,术后配合融合功能训练。

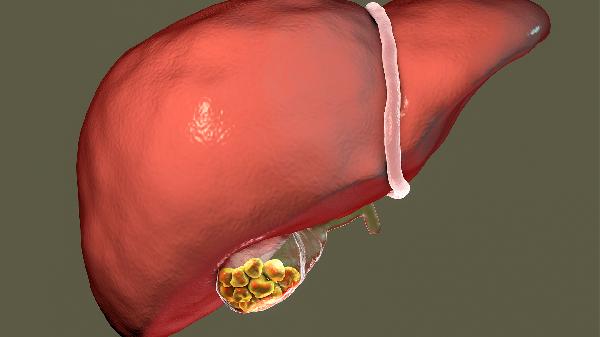

4、器质性病变:

先天性白内障需在6月龄前完成超声乳化手术,避免形觉剥夺性弱视。视网膜母细胞瘤等占位病变可能压迫视路,表现为白瞳征,需进行玻璃体切除联合放射治疗。

5、神经发育异常:

早产儿视网膜病变或视神经发育不良可导致不可逆损伤。脑性瘫痪患儿常合并皮层性弱视,需进行多巴胺能药物如左旋多巴联合经颅磁刺激治疗。

建议每日保证2小时户外活动促进视网膜多巴胺分泌,补充富含DHA的深海鱼及蓝莓等抗氧化食物。建立视力档案定期监测矫正视力,12岁前每3个月复查一次。对于顽固性弱视可尝试双眼分视训练或虚拟现实视觉重塑系统,晚期病例需考虑人工视觉植入术。