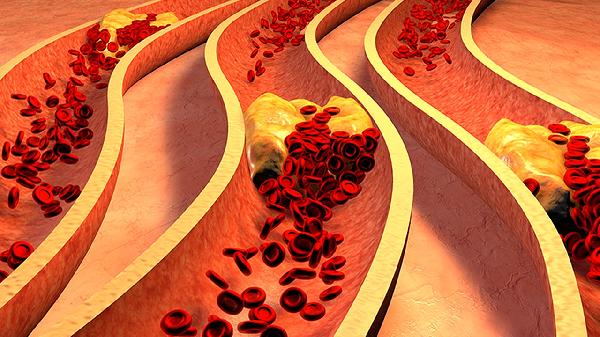

总胆固醇和低密度脂蛋白偏高通常提示血脂异常,可能与饮食不当、缺乏运动、肥胖、遗传因素或代谢性疾病有关。主要风险包括动脉粥样硬化、冠心病等心脑血管疾病,需结合甘油三酯、高密度脂蛋白等指标综合评估。

1、饮食不当

长期高脂高糖饮食会促进肝脏合成更多低密度脂蛋白胆固醇。动物内脏、油炸食品、奶油制品等富含饱和脂肪酸的食物摄入过量时,肠道吸收的胆固醇增加,导致血液中总胆固醇和低密度脂蛋白水平上升。调整饮食结构是基础干预手段,建议增加蔬菜水果、全谷物和深海鱼类摄入。

2、缺乏运动

体力活动不足会导致能量消耗减少,过剩的葡萄糖和脂肪酸在肝脏转化为胆固醇。规律有氧运动如快走、游泳等能提升高密度脂蛋白水平,促进低密度脂蛋白代谢。每周至少150分钟中等强度运动可改善脂质代谢,但需避免突然剧烈运动诱发心血管事件。

3、肥胖因素

内脏脂肪堆积会分泌炎症因子干扰脂蛋白代谢酶活性,尤其腰围超过标准值的腹型肥胖者更易出现指标异常。脂肪组织中的胆固醇酯水解酶活性增高,会持续释放游离脂肪酸进入血液循环,加重肝脏合成低密度脂蛋白的负担。渐进式减重对改善指标效果显著。

4、遗传倾向

家族性高胆固醇血症患者因LDL受体基因突变,导致低密度脂蛋白清除障碍,可能出现青少年期胆固醇升高。这类人群即使生活方式健康,仍需要药物干预。基因检测可鉴别LDLR、APOB等基因变异,早发现有助于预防早发性动脉硬化。

5、疾病继发

甲状腺功能减退、肾病综合征、梗阻性黄疸等疾病会破坏脂质代谢平衡。甲状腺激素不足时,肝脏低密度脂蛋白受体表达减少,胆固醇分解速率下降。糖尿病胰岛素抵抗状态也会激活羟甲基戊二酸单酰辅酶A还原酶,加速胆固醇生物合成。需针对原发病进行治疗。

发现血脂异常后应复查确认,完善颈动脉超声等检查评估血管状态。饮食上限制胆固醇摄入每日低于300毫克,烹调选用植物油。补充水溶性膳食纤维如燕麦麸可结合胆汁酸排泄。运动建议采取循序渐进原则,合并高血压或冠心病者需医生制定个性化方案。定期监测血脂变化,必要时在医生指导下使用他汀类药物调节代谢。