肠道排毒主要通过调整饮食和生活习惯促进肠道功能,常见原因包括饮食结构失衡、肠道菌群紊乱、代谢废物堆积、毒素吸收增加、慢性便秘影响。

1、饮食结构失衡:

长期高脂高糖低纤维饮食会延缓肠道蠕动,增加有害物质滞留时间。膳食纤维摄入不足导致粪便体积减小,难以刺激肠壁产生排便反射。建议增加燕麦、糙米等全谷物及西蓝花、菠菜等深色蔬菜的摄入。

2、肠道菌群紊乱:

抗生素滥用或饮食不当可能破坏肠道益生菌群平衡,使致病菌过度繁殖产生内毒素。这种情况可能伴随腹胀、腹泻等不适,可通过补充双歧杆菌、乳酸菌等益生菌调节。

3、代谢废物堆积:

肠道蠕动减缓时,胆固醇代谢产物、胆红素等物质在肠腔停留时间延长。这些物质被细菌分解后可能生成次级胆汁酸等有害化合物,增加肠道黏膜炎症风险。

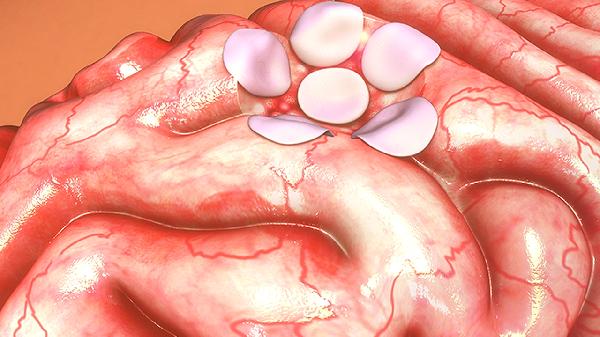

4、毒素吸收增加:

肠壁通透性异常时,细菌内毒素、食物残留农药等物质更易进入血液循环。这种情况可能与肠道黏液层变薄、紧密连接蛋白减少有关,表现为疲劳、皮肤问题等全身症状。

5、慢性便秘影响:

排便间隔超过3天会使粪便中氨、硫化氢等毒性物质浓度升高。长期便秘者可能出现口臭、痤疮等表现,需通过饮水、运动等方式恢复正常排便节律。

保持每日2000毫升饮水有助于软化粪便,建议选择温开水或淡蜂蜜水。规律进行快走、瑜伽等温和运动可增强腹肌力量促进肠蠕动。饮食中可增加火龙果、奇亚籽等富含可溶性纤维的食物,避免过度依赖泻药。若出现持续腹痛、便血等异常症状应及时消化科就诊。