先天性眼球震颤可能由遗传因素、神经系统发育异常、视觉通路障碍、代谢性疾病、围产期损伤等原因引起。

1、遗传因素:

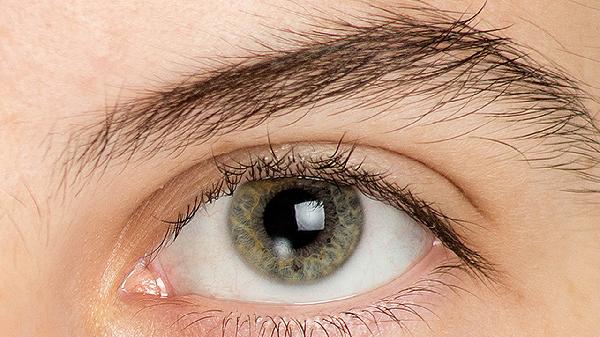

部分先天性眼球震颤具有明确家族遗传倾向,常表现为X连锁隐性遗传或常染色体显性遗传模式。基因检测可发现FRMD7、GPR143等基因突变,这类患者多伴有虹膜异色或白化病等伴随症状。

2、神经发育异常:

胚胎期脑干或小脑发育异常可能导致眼球运动控制中枢功能障碍,此类患者常合并共济失调、肌张力异常等神经系统症状。头部MRI检查可见后颅窝结构异常。

3、视觉通路障碍:

先天性白内障、视神经发育不全等视觉传入系统病变可能引发知觉缺陷型眼球震颤。这类患者多伴有严重视力障碍,需通过眼底检查和视觉诱发电位评估。

4、代谢性疾病:

某些先天性代谢异常如枫糖尿症、线粒体脑病可能损伤眼球运动神经核团。患者通常伴随生长发育迟缓、癫痫发作等全身症状,需进行血尿代谢筛查确诊。

5、围产期损伤:

分娩过程中缺氧缺血性脑病或颅内出血可能造成获得性眼球震颤,此类病例多有Apgar评分低下病史,颅脑影像学可见基底节区或脑干损伤灶。

先天性眼球震颤患者需定期进行视力评估和屈光矫正,佩戴棱镜眼镜可改善代偿头位,严重者可考虑眼外肌手术。日常应避免剧烈运动,加强维生素A、D及Omega-3脂肪酸摄入,视觉训练有助于提升注视稳定性。遗传咨询对育龄期患者尤为重要,孕期补充叶酸可降低神经管缺陷风险。