血清直接胆红素偏高可通过调整饮食结构、改善生活习惯、控制基础疾病、药物干预、定期监测等方式降低。可能由胆道梗阻、肝炎、溶血性疾病、遗传代谢异常、药物副作用等因素引起。

1、调整饮食:

减少高脂肪高胆固醇食物摄入,如动物内脏、油炸食品,避免加重肝脏代谢负担。增加膳食纤维摄入,如燕麦、芹菜、苹果,促进胆汁排泄。每日饮水不少于1500ml,稀释胆汁浓度。

2、改善作息:

保证23点前入睡,避免熬夜影响肝脏解毒功能。每周进行150分钟中等强度运动,如快走、游泳,增强肝细胞代谢能力。戒酒可减少酒精性肝损伤风险。

3、控制原发病:

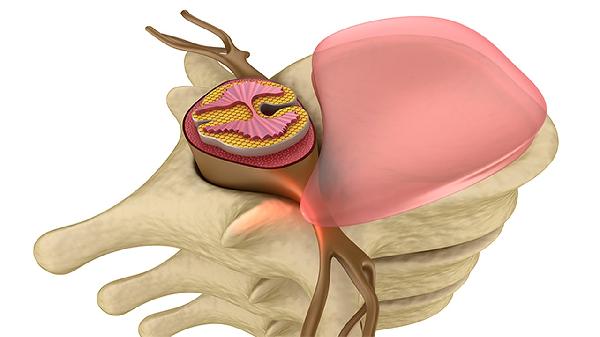

胆结石患者需低脂饮食并监测腹痛症状,病毒性肝炎患者应规范抗病毒治疗。溶血性贫血可能与G6PD缺乏有关,表现为黄疸、酱油色尿,需避免接触蚕豆等氧化性物质。

4、药物干预:

胆汁淤积可选用熊去氧胆酸、腺苷蛋氨酸、茴三硫促进胆汁分泌。胆道感染需用头孢曲松、甲硝唑控制炎症。用药期间需每月复查肝功能,观察胆红素变化趋势。

5、医学检查:

持续异常需行腹部超声排查胆管扩张,MRCP检查胆道解剖结构。自身免疫性肝炎患者需检测抗核抗体,原发性胆汁性胆管炎患者常见碱性磷酸酶升高伴皮肤瘙痒。

日常可食用蒲公英茶、栀子水等利胆食材,配合八段锦改善肝胆循环。出现皮肤巩膜黄染加重、陶土样大便需立即就诊。长期胆红素升高者建议每3个月复查肝功能、凝血功能,评估肝脏合成能力。胆道支架植入术或肝移植适用于终末期胆道疾病患者。