掏耳朵出血可能由外耳道损伤、外耳道炎、鼓膜穿孔、外耳道真菌感染、凝血功能障碍等原因引起,轻微出血可通过局部压迫止血,严重需就医处理。

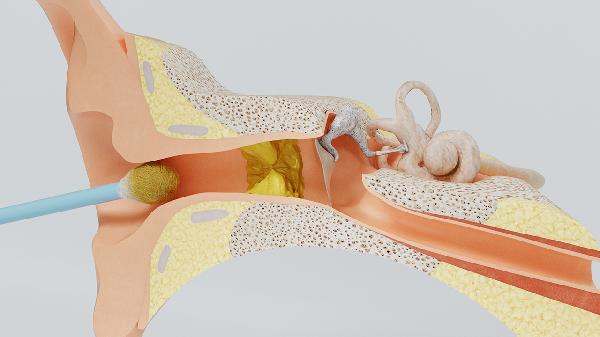

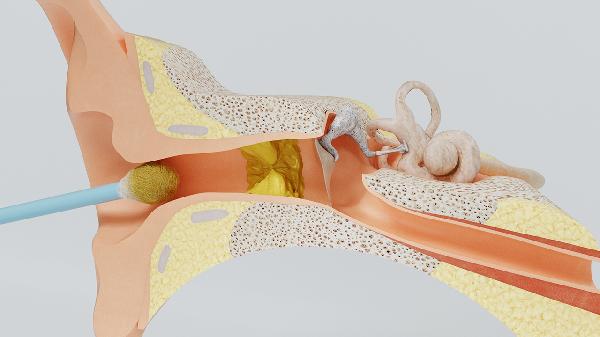

1、外耳道损伤:

使用挖耳勺或棉签不当可能划伤外耳道皮肤,导致毛细血管破裂出血。表现为掏耳时突发刺痛感伴少量鲜红色血液,通常出血量少且可自行停止。避免继续掏耳,保持耳道干燥,一般3-5天可愈合。

2、外耳道炎:

频繁掏耳或进水可能引发外耳道炎症,局部充血肿胀的黏膜更易破损出血。常伴有耳痛、瘙痒或黄色分泌物。需停止掏耳,轻度炎症可用氧氟沙星滴耳液,严重者需口服抗生素。

3、鼓膜穿孔:

掏耳过深可能刺穿鼓膜,出血同时伴随听力下降、耳鸣。穿孔较小可自愈,大穿孔需耳鼻喉科行鼓膜修补术。穿孔期间严禁耳道进水或用力擤鼻。

4、外耳道真菌感染:

长期掏耳破坏耳道微环境,可能诱发真菌性外耳道炎。典型表现为耳痒难忍、褐色分泌物及少量渗血。需清除真菌团块后使用克霉唑等抗真菌药物,疗程需2-4周。

5、凝血功能障碍:

血液病或服用抗凝药物者,轻微耳道损伤即可导致持续渗血。常伴有其他部位异常出血史。需检测凝血功能,必要时输注凝血因子或暂停抗凝药。

日常应避免使用任何工具掏耳,耳垢具有自洁功能,过量清理反而增加损伤风险。若耳痒明显可用温热毛巾敷耳周,耳道进水后倾斜头部单脚跳排出。出血超过24小时不止、伴随眩晕或面瘫等症状时,需立即就诊排除严重并发症。糖尿病患者或免疫力低下者出现耳部出血更应警惕感染扩散。