新生儿化脓性脑膜炎可能由产道感染、早产儿免疫力低下、皮肤黏膜破损、败血症继发感染、先天性免疫缺陷等原因引起,可通过抗生素治疗、支持疗法、手术引流、免疫调节、并发症管理等方式治疗。

1、产道感染:

分娩过程中接触母亲产道内的B族链球菌或大肠杆菌是常见感染源。这类病原体可通过破损的胎膜上行感染,或经产道直接侵入新生儿呼吸道、脐部创口。建议孕晚期进行GBS筛查,阳性者分娩时需预防性使用青霉素。

2、早产儿缺陷:

胎龄小于37周的早产儿皮肤屏障功能未完善,血脑屏障发育不全,IgG抗体水平仅为足月儿的50%。这类患儿易发生肺炎克雷伯菌或李斯特菌侵袭,需在NICU进行严格消毒隔离,必要时输注免疫球蛋白。

3、皮肤破损:

脐炎、脓疱疮等局部感染灶可能成为细菌入血的门户。金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌常通过护理不当的脐部残端侵入,需每日用碘伏消毒脐部,保持皮肤清洁干燥。

4、败血症继发:

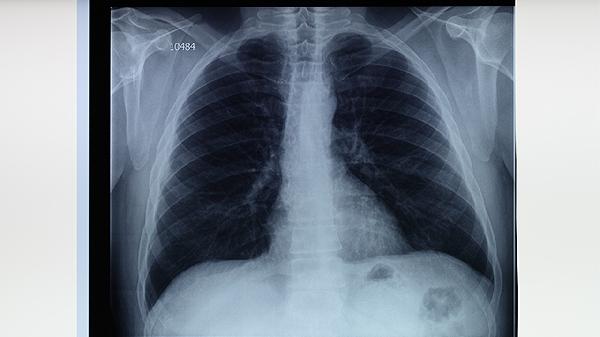

新生儿败血症患者中30%会进展为化脓性脑膜炎,可能与大肠埃希菌内毒素破坏血脑屏障有关。这类患儿多表现为发热、前囟饱满,脑脊液检查可见白细胞>1000×10⁶/L,需联合使用头孢曲松和万古霉素。

5、免疫缺陷病:

X连锁无丙种球蛋白血症等遗传性疾病患儿无法产生有效抗体,易反复感染肺炎链球菌。需每月静脉注射免疫球蛋白替代治疗,必要时进行造血干细胞移植。

母乳喂养可提供分泌型IgA增强肠道免疫;每日进行抚触护理改善血液循环;保持室温24-26℃减少能量消耗;接触患儿前需严格洗手;出现嗜睡、拒奶等表现应立即就医。治疗期间需监测头围变化,警惕脑积水等并发症,恢复期进行视听功能评估和早期干预训练。