胸痛背痛咳血可通过阿司匹林、氨溴索、云南白药等药物缓解症状。胸痛背痛咳血可能与肺结核、支气管扩张、肺栓塞、肺炎、肺癌等因素有关,通常表现为持续性胸痛、痰中带血、呼吸困难等症状。

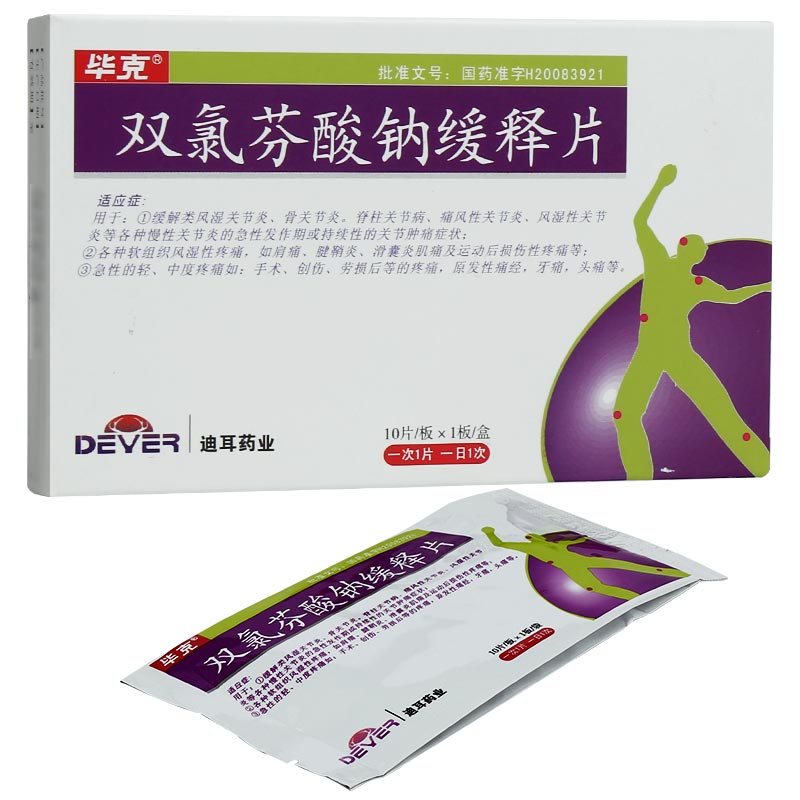

1、抗炎镇痛:

阿司匹林具有抗炎镇痛作用,可缓解胸背部疼痛症状。非甾体抗炎药通过抑制前列腺素合成减轻炎症反应,适用于非感染性胸痛。使用期间需监测胃肠道反应,避免与其他抗凝药物联用。

2、祛痰止血:

氨溴索能稀释痰液促进排出,减少呼吸道刺激引发的咳血。黏液溶解剂可改善支气管分泌物性状,适用于支气管扩张伴咯血。用药期间需保持充足水分摄入,观察痰液性状变化。

3、中成药调理:

云南白药胶囊含三七等成分,具有化瘀止血功效。中成药适用于少量咳血情况,能收缩局部血管促进凝血。服用时需避开辛辣食物,连续使用不超过一周需评估疗效。

4、抗感染治疗:

肺结核患者需规范使用异烟肼、利福平、吡嗪酰胺联合方案。抗结核药物需足疗程使用6-9个月,治疗期间定期复查肝功能。细菌性肺炎可选用左氧氟沙星等喹诺酮类药物。

5、病因治疗:

肺栓塞需使用低分子肝素抗凝,恶性肿瘤需根据病理类型选择化疗或靶向治疗。急性大咯血需行支气管动脉栓塞术,顽固性胸痛可考虑胸腔镜探查手术。

出现胸痛背痛咳血症状时应立即就医检查,完善胸部CT、支气管镜等明确病因。日常饮食宜选择百合银耳羹、雪梨川贝汤等润肺食材,避免辛辣刺激食物。保持环境空气湿润,进行腹式呼吸训练改善肺功能,急性期需绝对卧床休息避免剧烈咳嗽。