伴灶性肠化是胃黏膜中出现类似肠上皮细胞的病理改变,可能由慢性胃炎、幽门螺杆菌感染、胆汁反流、长期药物刺激或遗传因素引起。

1、慢性胃炎:

长期慢性炎症刺激可导致胃黏膜修复异常,部分区域上皮细胞转化为具有吸收功能的肠型细胞。典型表现为上腹隐痛、餐后饱胀,需结合胃镜和病理检查确诊。治疗以根除幽门螺杆菌、抑酸护胃为主。

2、幽门螺杆菌:

该细菌感染会持续破坏胃黏膜屏障,诱发炎症反应与异常增生。患者多伴有口臭、反酸症状,通过碳13呼气试验可检测。规范四联疗法可有效清除病原体,逆转早期肠化。

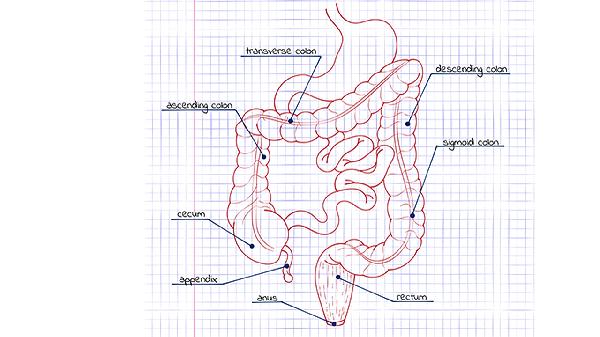

3、胆汁反流:

十二指肠内容物逆流至胃腔,胆盐溶解胃黏膜表面黏液层,刺激上皮化生。常见于胃切除术后人群,表现为呕吐苦水、胸骨后灼痛。需使用促胃肠动力药和结合胆酸药物治疗。

4、药物刺激:

长期服用非甾体抗炎药会抑制前列腺素合成,削弱胃黏膜防御机制。患者多有长期用药史,建议更换为对胃肠道刺激较小的药物,必要时联用胃黏膜保护剂。

5、遗传易感性:

部分人群存在基因多态性,使得胃黏膜对损伤因素的修复反应异常。这类患者常有家族聚集现象,需定期胃镜监测,必要时进行干预。

伴灶性肠化患者需保持规律饮食,避免过烫、腌制及高盐食物,戒烟限酒。适量补充维生素C、胡萝卜素等抗氧化营养素,有助于黏膜修复。建议每1-2年复查胃镜,若出现异型增生需及时处理。日常可练习腹式呼吸缓解焦虑,避免精神紧张加重胃肠症状。