直肠狭窄可通过饮食调整、药物治疗、扩张治疗、支架置入和手术治疗等方式改善。直肠狭窄通常由炎症性肠病、术后瘢痕、肿瘤压迫、先天畸形或放射治疗损伤等原因引起。

1、饮食调整:

低渣饮食可减少肠道刺激,推荐选择米粥、蒸蛋、嫩豆腐等易消化食物。每日少量多餐,避免辛辣、高纤维及产气食物。必要时可短期使用肠内营养制剂,但需在营养师指导下进行。

2、药物治疗:

炎症性肠病导致的狭窄可使用柳氮磺吡啶、美沙拉嗪等氨基水杨酸类药物。合并感染时需联用甲硝唑等抗生素。严重水肿病例可短期应用泼尼松等糖皮质激素,但需警惕肠穿孔风险。

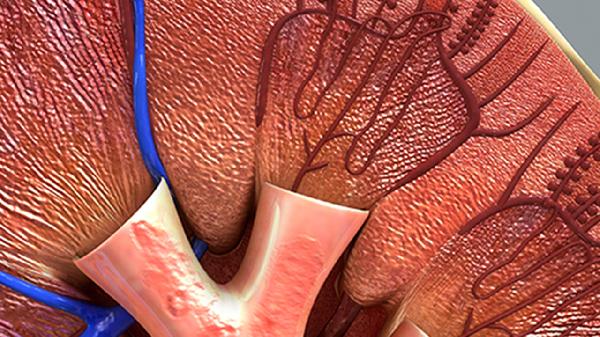

3、扩张治疗:

适用于纤维化性狭窄,通过球囊导管机械扩张狭窄段。需在内镜或X线引导下分次进行,间隔2-4周重复操作。常见并发症包括出血和穿孔,术后需密切观察腹痛及便血情况。

4、支架置入:

恶性狭窄或手术高风险患者可放置自膨式金属支架。能快速缓解梗阻症状,平均通畅期约6-12个月。需注意支架移位和再狭窄可能,术后定期复查肠镜评估支架位置。

5、手术治疗:

顽固性狭窄需行直肠狭窄成形术或节段切除术。根据病变范围可选择经肛局部切除、经腹直肠前切除等术式。恶性肿瘤所致狭窄需按肿瘤根治原则处理,术后可能需临时造口保护吻合口。

直肠狭窄患者日常应保持适度运动促进肠蠕动,避免久坐压迫盆腔。建议记录排便日记监测症状变化,出现持续腹痛、便血或排便困难加重需及时就诊。术后患者需定期进行肛门指检和肠镜随访,饮食过渡需遵循流质-半流质-普食的渐进原则。心理疏导有助于缓解因排便困扰产生的焦虑情绪,可尝试腹式呼吸训练放松盆底肌肉。