细菌性阴道炎可能由阴道菌群失衡、激素水平变化、免疫力下降、阴道pH值异常、病原微生物感染等原因引起,可通过药物治疗、局部护理、生活方式调整、定期产检、预防感染等方式干预。妊娠期合并该疾病可能增加早产、胎膜早破、低出生体重儿等风险。

1、菌群失衡:阴道内乳酸杆菌减少导致致病菌过度繁殖,可能诱发宫内感染。建议每日清水清洗外阴,避免使用碱性洗液破坏微环境。妊娠期可在医生指导下使用甲硝唑栓剂、克林霉素乳膏等局部用药。

2、激素影响:孕酮水平升高使阴道分泌物增多,潮湿环境利于细菌滋生。选择纯棉透气内裤,每日更换2-3次。出现灰白色稀薄分泌物伴鱼腥味时,需进行阴道分泌物常规检查。

3、免疫抑制:妊娠期母体免疫耐受状态增加感染风险。保证每日7-8小时睡眠,补充维生素C含量高的猕猴桃、鲜枣等水果。避免长时间使用抗生素破坏正常菌群。

4、上行感染:加德纳菌等病原体可能经宫颈上行至宫腔,与绒毛膜羊膜炎发生相关。确诊后需监测胎心胎动,出现腹痛或发热立即就医。治疗可选用口服阿奇霉素或头孢类抗生素。

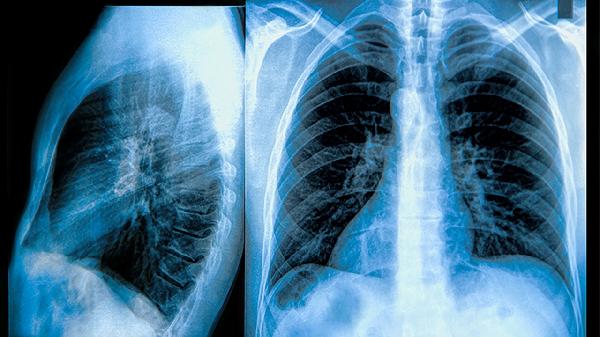

5、并发症预防:未控制的感染可能导致羊水污染或新生儿肺炎。孕晚期每周进行阴道微生态检测,分娩前完成细菌学治愈。合并胎膜早破者需预防性使用抗生素。

妊娠期需保持外阴清洁干燥,每日摄入300ml无糖酸奶补充益生菌,避免盆浴及性生活刺激。出现持续性外阴瘙痒或异常分泌物时,应在24小时内完成妇科检查。规律进行散步、孕妇瑜伽等低强度运动,增强盆底肌张力。饮食注意减少精制糖摄入,适当增加全谷物和深色蔬菜比例。