大便开头硬且表面有颗粒状小疙瘩,多数与饮食结构不合理或肠道蠕动异常有关。这种情况常见于膳食纤维摄入不足、水分补充不够或排便习惯不佳。

1、饮食因素导致的大便形态异常:

当日常饮食中缺乏足够的膳食纤维时,肠道内容物容易变得干燥坚硬。膳食纤维具有吸水膨胀的特性,能增加粪便体积并软化质地。全谷物、绿叶蔬菜和苹果等食物富含可溶性纤维,菌菇类和豆类则提供大量不可溶性纤维。同时饮水不足会使结肠过度吸收水分,导致粪便在肠道末端脱水变硬,形成颗粒状外观。建议每日饮水量保持在1500-2000毫升,并均匀分配于全天。

2、肠道功能紊乱引发的排便问题:

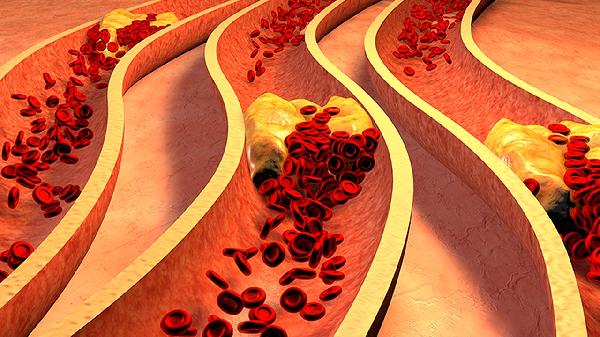

肠道蠕动节律异常可能与自主神经调节失衡有关,表现为结肠集团运动减弱或直肠敏感性下降。这类情况往往伴随排便费力、肛门坠胀感,长期可能诱发痔疮或肛裂。建立定时排便反射很重要,建议选择晨起或餐后半小时尝试排便,此时结肠蠕动最为活跃。适度进行腹部按摩和提肛运动,能增强盆底肌群协调性。

3、需要警惕的病理性因素:

顽固性便秘伴随大便形态改变时,需排查甲状腺功能减退、糖尿病等代谢性疾病。肠易激综合征便秘型患者常见粪便呈羊粪球状,同时伴有腹痛腹胀症状。某些药物副作用如钙剂、铁剂也会导致粪便硬化。若调整生活方式无效,或出现便血、体重下降等报警症状,应及时进行肠镜检查排除器质性病变。

改善排便状况需要综合干预,每日保证30克膳食纤维摄入,可选择燕麦、奇亚籽等作为早餐,午餐晚餐搭配木耳、西兰花等纤维丰富的蔬菜。规律进行有氧运动如快走、游泳能促进肠道蠕动,避免久坐超过两小时。养成晨起空腹饮用温开水的习惯,有助于刺激胃结肠反射。排便时保持正确姿势,可使用矮凳垫高双脚,使直肠角更利于粪便排出。若症状持续超过两周,建议进行粪便常规和甲状腺功能检测。