低蛋白血症多数情况下可以治愈,具体取决于病因和治疗方案。低蛋白血症的治疗方法包括病因治疗、营养支持、药物治疗、血浆输注、定期监测。部分继发于慢性疾病的患者可能需要长期管理。

1、病因治疗:

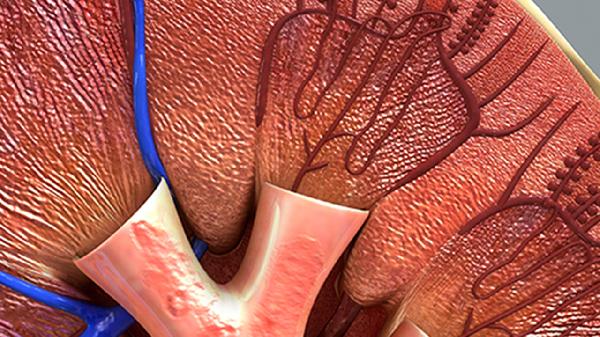

针对原发疾病进行干预是关键。肝硬化患者需控制门脉高压和肝功能损害,肾病综合征需通过免疫抑制剂减少蛋白尿,慢性消耗性疾病需纠正感染或肿瘤等基础问题。消除病因后血浆蛋白水平通常逐步恢复。

2、营养支持:

每日摄入1.2-1.5克/公斤优质蛋白质,优先选择鸡蛋、鱼肉、乳清蛋白等生物价高的食物。严重营养不良者可短期使用肠内营养制剂,同时补充维生素B12和叶酸促进蛋白质合成。需监测肾功能避免过量摄入。

3、药物治疗:

根据病因选用人血白蛋白注射液短期提升胶体渗透压,促蛋白合成药物如重组人生长激素适用于烧伤等分解代谢亢进状态。肾病综合征常用糖皮质激素如泼尼松,需注意这类药物可能加剧蛋白质分解。

4、血浆输注:

当血清白蛋白低于20克/升伴严重水肿或休克风险时,可静脉输注人血白蛋白。每次10-20克,输注速度不超过2毫升/分钟。该措施仅作为对症支持手段,需配合病因治疗。

5、定期监测:

治疗期间每周检测血清总蛋白、白蛋白及前白蛋白水平,观察24小时尿蛋白定量变化。同时监测肝功能、肾功能等指标评估治疗效果,及时调整治疗方案。稳定后仍需每3-6个月复查。

建议患者建立高蛋白饮食计划,每日分5-6餐进食,搭配适量碳水化合物提高蛋白质利用率。可进行散步、太极等低强度运动维持肌肉量,避免剧烈运动加重消耗。烹饪采用蒸煮方式保留蛋白质,限制每日食盐摄入在3克以内减轻水肿。合并慢性疾病者需严格遵医嘱用药,定期复查血清蛋白电泳等指标。出现双下肢水肿加重或胸闷气促时应及时就医。