月经不规律可能与黄体酮剂量不当、用药时间错误、内分泌失调、多囊卵巢综合征、子宫内膜病变等因素有关,可通过调整用药方案、激素替代治疗、生活方式干预等方式改善。

1、剂量不当:

黄体酮补充过量或不足均会干扰下丘脑-垂体-卵巢轴功能。过量抑制促性腺激素分泌导致卵泡发育停滞,不足则无法维持子宫内膜稳定性。需在医生指导下根据血清孕酮水平调整剂量,避免自行增减药量。

2、用药时间错误:

黄体酮需在月经周期特定阶段使用,过早用药可能抑制排卵,过晚则难以支持子宫内膜转化。典型用法为排卵后连用10-14天,模拟生理性黄体期。周期监测可通过基础体温曲线或超声确认排卵时机。

3、内分泌失调:

甲状腺功能异常、高泌乳素血症等伴随疾病会降低黄体酮敏感性。甲减患者需同步补充左甲状腺素,泌乳素瘤患者需使用溴隐亭。建议完善甲状腺功能五项、泌乳素检测排除继发因素。

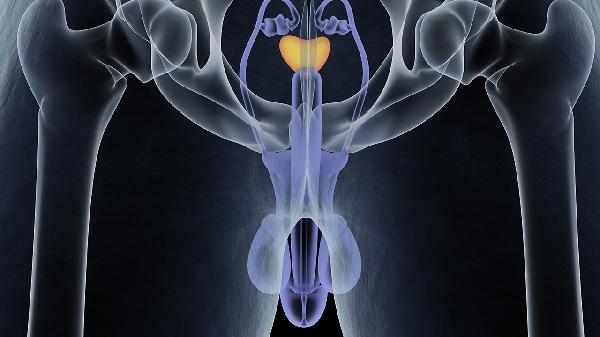

4、多囊卵巢综合征:

胰岛素抵抗导致卵泡发育障碍,表现为稀发排卵、黄体功能不足。此类患者单用黄体酮效果有限,需联合二甲双胍改善代谢,或采用克罗米芬促排卵。超声显示卵巢多囊样改变伴无优势卵泡可作为诊断依据。

5、子宫内膜病变:

子宫内膜息肉、慢性子宫内膜炎等器质性疾病会干扰内膜对黄体酮的反应。宫腔镜检查可发现病灶,病理确诊后需行息肉切除术或抗生素治疗。异常子宫出血伴内膜增厚≥12mm时应警惕病变可能。

调整饮食结构增加亚麻籽、深海鱼等ω-3脂肪酸摄入有助于激素平衡,每周3次有氧运动可改善胰岛素敏感性。用药期间记录月经日记监测出血模式变化,若持续3个月经周期紊乱需复查妇科超声及性激素六项。黄体酮凝胶与口服制剂转换时需注意生物利用度差异,阴道给药方式可提高局部药物浓度。