骨质疏松与动脉硬化存在双向关联,两者可能由共同风险因素如年龄增长、雌激素缺乏、血管钙化机制、慢性炎症状态、维生素D代谢异常及氧化应激等因素相互影响。

1. 共同风险因素:

年龄增长和雌激素水平下降是两种疾病的共性诱因。绝经后女性因雌激素骤减,骨吸收加速导致骨量流失,同时雌激素缺乏会促进血管内皮功能障碍,加速动脉粥样硬化斑块形成。吸烟、酗酒等不良生活习惯会同步加剧骨代谢失衡和血管损伤。

2. 血管钙化机制:

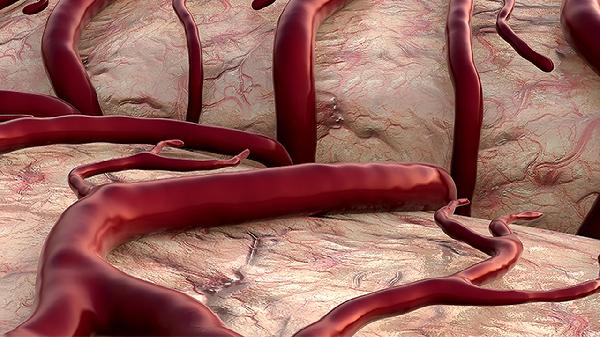

动脉硬化患者的血管中钙盐异常沉积与骨质疏松的骨钙流失存在病理关联。当血管平滑肌细胞向成骨细胞样转化时,会促使羟基磷灰石在血管壁沉积,这一过程可能消耗骨骼中的钙磷储备,导致骨密度下降。血管钙化程度与腰椎骨密度呈显著负相关。

3. 慢性炎症作用:

持续性低度炎症是连接两种疾病的重要纽带。炎症因子如肿瘤坏死因子-α、白介素-6等既能激活破骨细胞促进骨吸收,又可损伤血管内皮功能,促进脂质沉积和斑块形成。类风湿关节炎患者同时出现骨质疏松和心血管风险增加即是典型例证。

4. 维生素D代谢异常:

维生素D缺乏既影响肠道钙吸收导致骨矿化障碍,又与血管内皮功能障碍、肾素-血管紧张素系统激活相关。活性维生素D不足时,甲状旁腺激素代偿性升高会加速骨转换,同时促进血管平滑肌增殖和钙化。

5. 氧化应激影响:

自由基过度积累可抑制成骨细胞活性并诱发骨细胞凋亡,同时氧化低密度脂蛋白会促进泡沫细胞形成。抗氧化能力下降时,骨微血管网络和全身血管系统均会遭受氧化损伤,形成恶性循环。

针对骨质疏松与动脉硬化的共同防治,建议采取综合管理策略:每日摄入800-1000毫克钙质和800-1000IU维生素D,优先选择低脂乳制品、深绿色蔬菜;每周进行3-5次负重运动如快走、太极拳结合抗阻训练;严格控烟限酒,维持BMI在18.5-23.9范围;合并高血压或糖尿病者需规律监测骨密度和颈动脉超声。对于绝经后女性及65岁以上男性,建议每年进行双能X线骨密度检测的同时评估心血管风险因素。