病理性脱发可能由遗传因素、内分泌紊乱、营养不良、自身免疫疾病、药物副作用等原因引起,可通过药物治疗、激光治疗、植发手术、生活方式调整、头皮护理等方式干预。

1、遗传因素:

雄激素性脱发与遗传基因密切相关,毛囊对二氢睾酮敏感导致毛囊微型化。男性表现为前额发际线后移或头顶稀疏,女性多为头顶毛发弥漫性变细。米诺地尔、非那雄胺等药物可延缓进展,低能量激光疗法能改善毛囊微循环。

2、内分泌紊乱:

甲状腺功能异常、产后激素水平波动或多囊卵巢综合征可能引发脱发。甲状腺素替代治疗可改善甲减性脱发,产后脱发通常在6-12个月自行恢复。伴随症状包括月经紊乱、体重异常变化,血清激素检测有助于明确诊断。

3、营养不良:

铁蛋白水平低于30μg/L的缺铁性贫血患者常见弥漫性脱发,锌元素缺乏会影响角蛋白合成。每日摄入50-75g瘦肉、每周2次动物肝脏可补充铁元素,贝壳类海鲜富含锌。素食者需注意维生素B12补充。

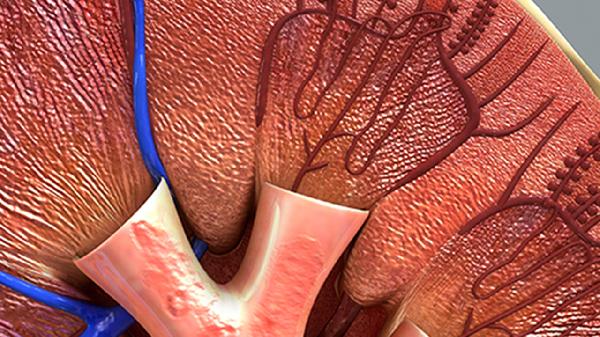

4、自身免疫疾病:

斑秃患者体内存在抗毛囊抗体,典型表现为圆形脱发斑块。局部注射糖皮质激素如曲安奈德可抑制免疫反应,接触免疫疗法使用二苯环丙烯酮。重症患者可能发展为全秃或普秃,需联合系统性免疫抑制剂治疗。

5、药物副作用:

化疗药物通过抑制毛囊细胞分裂导致生长期脱发,抗凝药华法林可能引起休止期脱发。靶向治疗药物如厄洛替尼的脱发率为30%-50%,通常在停药后3-6个月再生。冷帽疗法可降低化疗期间脱发程度。

每日保证30g坚果摄入补充必需脂肪酸,选用无硅油洗发水减少毛囊堵塞,避免过度烫染。有氧运动促进头皮血液循环,睡眠不足会加重脱发。持续三个月以上每日脱发量超过100根需就医,皮肤镜和拉发试验有助于鉴别脱发类型。斑秃患者需排查合并甲状腺疾病或白癜风可能,女性雄激素性脱发应检测血清睾酮水平。