遗传性血管性水肿可通过长期预防用药、急性发作期治疗、避免诱因、定期监测、基因治疗等方式控制症状。该病通常由C1酯酶抑制剂缺乏或功能障碍、遗传基因突变等原因引起。

1、预防性用药:

长期预防是控制遗传性血管性水肿复发的关键。达那唑、氨甲环酸、拉那珠单抗等药物可调节补体系统功能,减少C1酯酶抑制剂消耗。预防性用药需持续6个月以上,能降低70%以上的急性发作频率。患者需每3个月复查肝功能、血脂等指标。

2、急性期治疗:

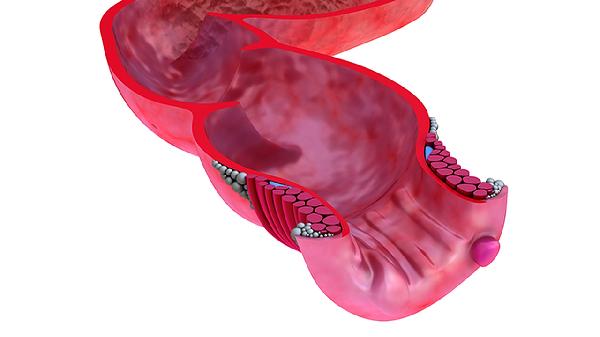

急性发作时需立即使用艾替班特、伊卡鲁班特等缓激肽受体拮抗剂。C1酯酶抑制剂浓缩物静脉注射可快速缓解喉头水肿等危重症状。发作期间需监测血氧饱和度,喉部受累者需备气管切开包。症状完全缓解需48-72小时。

3、诱因管理:

创伤、感染、月经周期变化等因素可能诱发水肿发作。日常应避免剧烈运动、牙科操作等机械刺激。女性患者可考虑口服避孕药调节激素水平。接种疫苗前需预防性使用C1酯酶抑制剂。

4、定期监测:

每半年需检测C4补体水平、C1酯酶抑制剂功能。发作频率记录有助于评估治疗方案有效性。家系成员应进行基因检测,明确SERPING1基因突变类型。妊娠期患者需调整用药方案。

5、新型疗法:

基因编辑技术正在临床试验阶段,靶向修复SERPING1基因突变。单克隆抗体类药物如拉那珠单抗可特异性阻断激肽释放酶活性。皮下注射的C1酯酶抑制剂更方便日常使用。

患者需保持低组胺饮食,避免摄入柑橘类水果、酒精等可能诱发症状的食物。适度游泳、瑜伽等低强度运动有助于改善血管通透性。随身携带医疗警示卡,注明疾病类型和应急用药方案。家庭成员应学习识别喉头水肿等危急症状的急救处理方法。冬季注意预防呼吸道感染,使用加湿器维持空气湿度。