尿瘘可能由产伤、手术损伤、放射治疗、感染性疾病、先天发育异常等原因引起。

1、产伤:

分娩过程中胎头压迫膀胱或尿道时间过长,可能导致局部组织缺血坏死形成瘘管。难产、产程延长或使用产钳助产时风险更高,常见于医疗条件较差的地区。产后出现持续漏尿需警惕,早期修补成功率较高。

2、手术损伤:

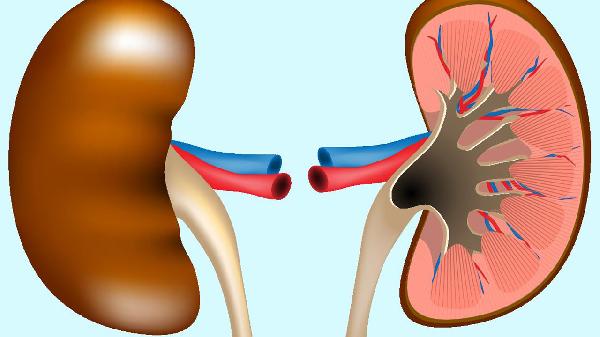

盆腔手术如子宫切除术、直肠癌根治术可能误伤膀胱或输尿管。妇科手术中输尿管被误扎或电灼伤后,坏死组织脱落形成输尿管阴道瘘。前列腺切除术也可能损伤尿道括约肌,导致压力性尿失禁。

3、放射治疗:

盆腔肿瘤接受放射线照射后,膀胱和直肠黏膜血管受损,逐渐出现组织纤维化、坏死。放射性膀胱炎发展为膀胱阴道瘘通常发生在放疗后1-2年,可能伴随血尿和排尿疼痛。

4、感染性疾病:

结核性膀胱炎可导致膀胱壁多发溃疡,穿透邻近器官形成复杂瘘管。盆腔脓肿破溃也可能造成异常通道,这类患者往往有长期发热、消瘦等消耗性症状。

5、先天异常:

输尿管异位开口于阴道或尿道下裂等发育畸形,儿童期即可出现漏尿。合并脊柱裂的患儿可能同时存在神经源性膀胱,需通过尿动力学检查评估功能。

尿瘘患者需保持会阴部清洁干燥,使用吸水性好的护理垫预防皮炎。建议穿着宽松棉质内衣,每日饮水1500-2000毫升稀释尿液减少刺激。避免摄入咖啡、酒精等利尿食物,盆底肌训练有助于改善轻度压力性尿失禁。合并糖尿病患者需严格控制血糖,营养不良者应补充蛋白质促进组织修复。所有疑似尿瘘症状均需尽早就医,通过亚甲蓝试验、膀胱镜或影像学检查明确瘘管位置,多数病例需手术修补。