不良个性可能通过长期心理应激、免疫抑制等机制增加癌症风险,主要关联因素有神经内分泌紊乱、慢性炎症反应、行为模式异常、基因表达改变、社会支持缺失。

1、神经内分泌紊乱

长期焦虑抑郁等负面情绪会持续激活下丘脑-垂体-肾上腺轴,导致皮质醇等应激激素水平异常升高。这种状态可能干扰细胞DNA修复功能,促使原癌基因激活。典型表现为持续疲劳、睡眠障碍、消化功能紊乱,可通过正念冥想、规律作息进行调节。

2、慢性炎症反应

C型性格特征者体内促炎因子如白细胞介素6往往处于较高水平。这种低度慢性炎症环境会加速端粒缩短,增加上皮细胞突变概率。常见于长期压抑愤怒情绪的人群,适度有氧运动和omega-3脂肪酸补充有助于改善。

3、行为模式异常

具有敌意竞争特质者更易形成吸烟酗酒等不良嗜好,尼古丁和酒精代谢产物可直接损伤抑癌基因功能。这类人群往往伴随维生素缺乏和抗氧化能力下降,需要加强膳食纤维和维生素E摄入。

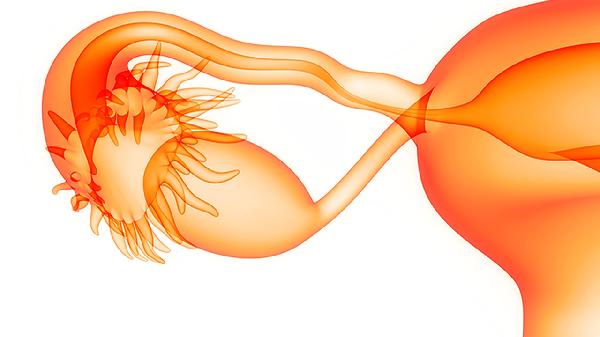

4、基因表达改变

表观遗传学研究显示,长期心理压力可能通过DNA甲基化修饰影响肿瘤抑制基因表达。这种改变在乳腺癌、结直肠癌中尤为明显,表现为组蛋白去乙酰化酶活性异常,临床可检测特定甲基化标志物。

5、社会支持缺失

孤僻性格导致的社交隔离会降低自然杀伤细胞活性,使机体对异常细胞的免疫监视功能减弱。研究显示独居者癌症死亡率较常人显著增高,建立稳定的社交关系有助于提升β-内啡肽水平。

改善个性特征需从多维度入手,建议保持每周三次以上中等强度运动,如快走或游泳,有助于提升脑源性神经营养因子水平。饮食上增加十字花科蔬菜和浆果类摄入,其含有的硫代葡萄糖苷和花青素具有抗癌特性。同时建议定期进行心理评估,必要时接受认知行为治疗,建立健康的情绪宣泄渠道。对于已出现持续性躯体症状者,应及时进行肿瘤标志物筛查和免疫功能检测。