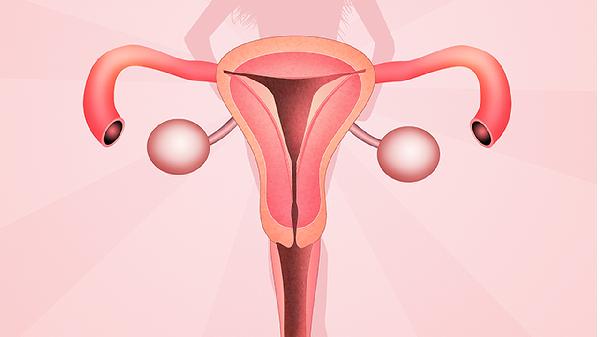

子宫肌瘤可通过药物控制、微创手术、开腹手术等方式治疗,是否需要手术取决于肌瘤大小、症状严重程度及生育需求。子宫肌瘤通常由雌激素水平异常、遗传因素、干细胞突变、血管生成异常、肥胖等原因引起。

1、药物干预:

适用于无症状或轻度症状患者,常用药物包括促性腺激素释放激素激动剂如亮丙瑞林、选择性孕激素受体调节剂如乌利司他、非甾体抗炎药如布洛芬。药物通过调节激素水平缩小肌瘤体积,缓解月经过多或盆腔压迫症状。

2、肌瘤大小:

直径超过5厘米的肌瘤可能压迫膀胱或直肠,导致尿频、便秘等症状。这类患者若药物控制无效,需考虑手术干预。影像学监测每6-12个月评估肌瘤生长速度,快速增大的肌瘤需警惕恶变风险。

3、症状评估:

严重贫血血红蛋白<80g/L、持续盆腔疼痛或反复流产史是手术指征。黏膜下肌瘤即使体积较小,也可能引起大量出血,宫腔镜下肌瘤切除术能有效改善症状并保留子宫。

4、生育需求:

计划怀孕者需综合评估肌瘤位置,肌壁间肌瘤若影响宫腔形态建议先行剔除。腹腔镜肌瘤剔除术创伤较小,术后避孕6-12个月可尝试妊娠。无生育需求的重症患者可选择子宫动脉栓塞术或子宫切除术。

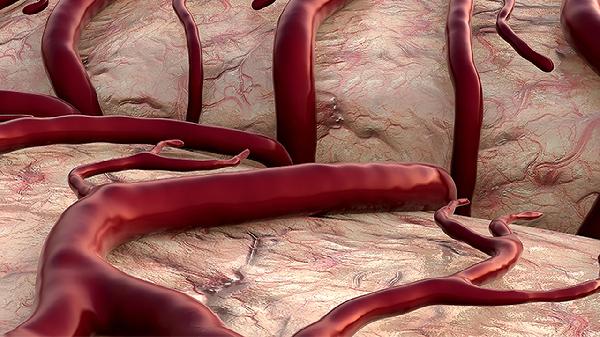

5、病理风险:

肌瘤可能与雌激素受体过度表达、MED12基因突变有关,通常表现为经期延长、下腹坠胀等症状。绝经后新发肌瘤或绝经期肌瘤增大需排除子宫肉瘤,确诊后需行全子宫切除术。

日常保持低脂高纤维饮食,适量摄入豆制品调节雌激素代谢,每周进行3次有氧运动控制体重。出现异常阴道流血或排尿困难时应及时妇科检查,超声监测肌瘤变化,根据医生建议选择保守治疗或手术方案。