盆腔器官脱垂需注意盆底肌锻炼、避免腹压增加行为、及时就医评估、合理使用支撑器具、保持规律排便。多数情况下通过生活方式调整可改善症状,严重者需医疗干预。

1、盆底肌锻炼:

凯格尔运动是改善盆腔器官脱垂的基础方法,通过规律收缩盆底肌群增强支撑力。建议每天进行3组,每组10-15次收缩,每次持续5-10秒。生物反馈治疗可辅助掌握正确发力方式,避免错误用力加重脱垂。产后女性应尽早开始训练,绝经期妇女需长期坚持。

2、避免腹压增高:

慢性咳嗽、便秘、负重等行为会显著加重脱垂程度。搬运重物时建议采用屈膝姿势,体重指数超标者需减重。如存在慢性呼吸系统疾病应积极治疗,排便时避免过度用力,可适当使用缓泻剂。日常生活中需注意保持正确姿势,避免久蹲久站。

3、医疗评估:

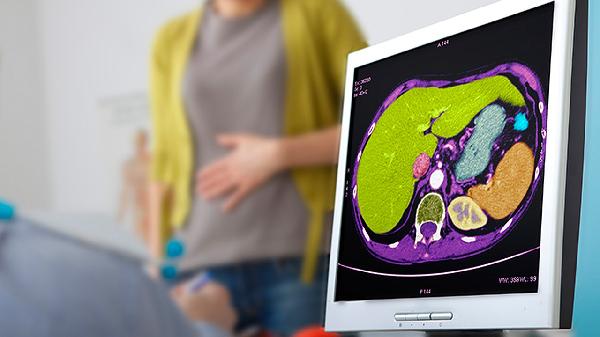

出现下坠感、排尿困难或性交不适等症状时,需妇科检查明确脱垂分度。POP-Q评分系统可客观评估脱垂程度,超声检查能判断是否合并膀胱膨出或直肠膨出。根据评估结果选择保守治疗或手术方案,绝经后女性可能需局部雌激素治疗改善组织弹性。

4、支撑器具使用:

子宫托适用于中度脱垂患者,需专业医生测量选择合适型号。初次佩戴每4-6小时取出清洁,适应后可夜间取出。使用期间出现分泌物异常或出血需及时复诊,定期更换防止材质老化。合并阴道炎患者应治愈后再使用,妊娠期及急性炎症期禁用。

5、排便管理:

膳食纤维摄入量每日应达25-30克,推荐燕麦、火龙果、奇亚籽等食物。晨起喝温水刺激胃肠反射,建立固定排便时间。必要时可短期使用乳果糖等渗透性泻剂,禁用刺激性泻药。排便时采用脚凳垫高膝盖的蹲姿,减少直肠角度有利于排便。

盆腔器官脱垂患者日常需穿着透气棉质内裤,避免穿紧身裤增加腹压。建议选择游泳、瑜伽等低冲击运动,避免跳绳、深蹲等动作。饮食注意补充优质蛋白和维生素C促进结缔组织修复,适量食用豆浆、葛根等植物雌激素食物。心理上需正确认识疾病可防可控,避免因羞耻感延误治疗。定期随访监测脱垂进展,合并尿失禁者可进行膀胱训练。