肠结核可通过消化内科、感染科、呼吸内科、普外科、胸外科等科室治疗。肠结核通常由结核分枝杆菌感染、免疫力低下、肠道局部病变、合并肺结核、卫生条件差等原因引起。

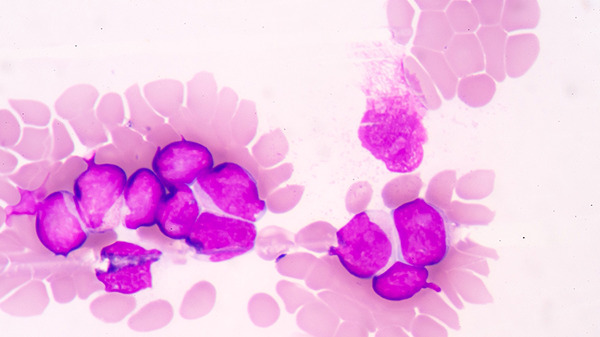

1、消化内科:肠结核多表现为腹痛、腹泻与便秘交替等症状,消化内科可通过肠镜、病理活检明确诊断。治疗方案包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺等抗结核药物联合应用,同时需评估肝功能等指标。

2、感染科:结核分枝杆菌感染是主要病因,感染科擅长处理耐药结核及并发症。治疗需遵循早期、联合、规律用药原则,必要时采用二线药物如链霉素、左氧氟沙星。

3、呼吸内科:约30%肠结核患者合并肺结核,需排查肺部病灶。胸部CT、痰涂片检查可辅助诊断,治疗需兼顾肺部与肠道抗结核,疗程通常6-9个月。

4、普外科:出现肠梗阻、肠穿孔等急腹症时需外科干预。手术方式包括肠段切除吻合术、肠造瘘术,术后仍需完成抗结核治疗,避免复发。

5、胸外科:罕见情况下结核累及胸膜或纵隔淋巴结,可能需胸腔镜探查。手术以清除坏死组织为主,需联合胸外科与感染科制定个体化方案。

肠结核患者应保证高蛋白饮食如鸡蛋、鱼肉,补充维生素A/D,避免辛辣刺激食物。适度进行散步、瑜伽等低强度运动,定期监测体重和营养状况。护理需注意餐具消毒隔离,密切观察药物不良反应如视力模糊、关节痛等症状,治疗期间每2个月复查肠镜评估疗效。