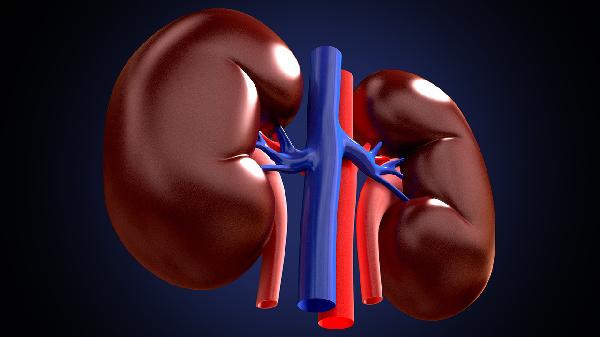

游走肾主要由肾周韧带松弛、腹壁肌肉薄弱、先天性发育异常、妊娠后腹压改变及快速消瘦导致脂肪支撑不足等因素引起。

1、韧带松弛:

肾周韧带是固定肾脏的重要结构,若因遗传因素或长期慢性咳嗽、便秘等导致腹压增高,可能造成韧带弹性减弱。中医称为“肾下垂”,西医认为与胶原蛋白代谢异常有关,可通过加强腰背肌锻炼改善。

2、腹肌薄弱:

腹部肌肉群对肾脏起支撑作用,久坐缺乏运动或多次剖腹产可能造成腹直肌分离。这类患者常伴腰酸症状,建议进行平板支撑等核心肌群训练,严重时需佩戴腹带辅助固定。

3、先天异常:

部分患者存在肾窝浅小、肾蒂过长等解剖变异,属于胚胎期发育缺陷。这类情况多在青春期体型消瘦时显现,影像学检查可见肾脏活动度超过5厘米,需避免剧烈跳跃运动。

4、妊娠影响:

孕期激素变化使韧带松弛,增大的子宫推挤肾脏,产后若恢复不良易导致永久性位移。多胎妊娠者风险更高,建议产后6周进行凯格尔运动增强盆底肌力量。

5、体重骤降:

短期内体重下降超过20%会使肾周脂肪垫快速减少,常见于过度减肥或恶性肿瘤患者。这类情况可能伴随肾血管扭转风险,需通过渐进式营养补充维持适量体脂率。

日常应避免长时间站立或突然体位改变,睡眠时抬高臀部15度有助于肾脏复位。饮食注意补充优质蛋白如鱼肉、豆制品以增强韧带强度,太极拳等舒缓运动能改善核心稳定性。若出现血尿、反复腰痛或肾积水等并发症,需考虑肾固定术等外科干预。定期泌尿系超声检查可动态监测肾脏位置变化。