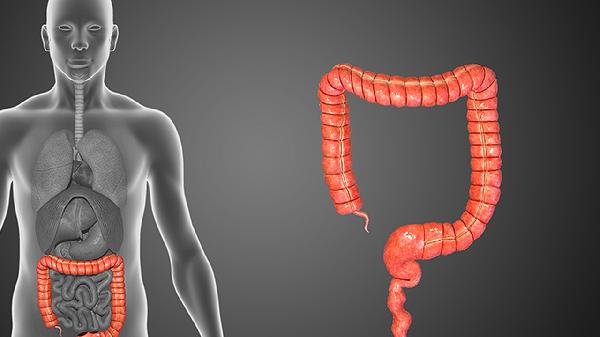

肠道疾病的早期症状主要包括排便习惯改变、腹部隐痛、腹胀、便血以及体重下降。这些症状可能由功能性肠病、炎症性肠病、肠易激综合征、肠道感染或肿瘤等因素引起。

1、排便习惯改变:

排便次数增多或减少、粪便性状改变如稀便、硬结便是肠道功能异常的常见信号。肠道菌群紊乱或肠黏膜炎症可导致肠道蠕动节律变化,部分患者可能出现腹泻与便秘交替现象。建议记录排便日记帮助医生判断病因,功能性肠病可通过饮食调整改善,持续2周以上需就医排查器质性疾病。

2、腹部隐痛:

脐周或下腹部间断性隐痛多与肠道痉挛有关,进食后加重可能提示肠易激综合征。疼痛定位不明确但持续存在时,需警惕溃疡性结肠炎等慢性炎症性疾病。疼痛伴随肠鸣音亢进或肛门排气增多,通常与肠道产气菌过度繁殖相关。

3、腹胀:

肠道气体潴留表现为餐后腹部膨隆感,可能源于食物不耐受如乳糖酶缺乏或小肠细菌过度生长。功能性腹胀晨轻暮重,若合并呕吐、停止排气需警惕机械性肠梗阻。低FODMAP饮食可缓解症状,持续腹胀应进行呼气试验或影像学检查。

4、便血:

粪便表面附着鲜红色血液常见于痔疮,但暗红色血便或柏油样便可能提示上消化道出血。炎症性肠病活动期可能出现黏液脓血便,结直肠肿瘤出血多呈间歇性。便血伴贫血、乏力需立即结肠镜检查,50岁以上人群建议定期筛查粪便隐血。

5、体重下降:

6个月内体重减轻超过5%且无明确原因时,需考虑克罗恩病等吸收不良性疾病或消化道肿瘤。肠道炎症导致营养吸收障碍,恶性肿瘤则引发代谢消耗增加。伴随食欲减退、夜间盗汗等症状时,应完善肿瘤标志物和全消化道内镜检查。

保持每日30克膳食纤维摄入如燕麦、苹果、木耳可促进肠道蠕动,规律进行有氧运动快走、游泳等有助于改善肠道血液循环。避免长期高脂高糖饮食,限制酒精摄入。出现症状持续加重、夜间痛醒、家族肿瘤史等情况时,需及时消化科就诊完善肠镜、CT等检查。40岁以上人群建议每3-5年进行常规结肠镜检查。