胎儿心律不齐可通过密切监测、调整母体状态、药物治疗等方式干预,通常由母体因素、胎儿心脏发育异常、脐带压迫、宫内缺氧、遗传因素等原因引起。

1、母体因素:

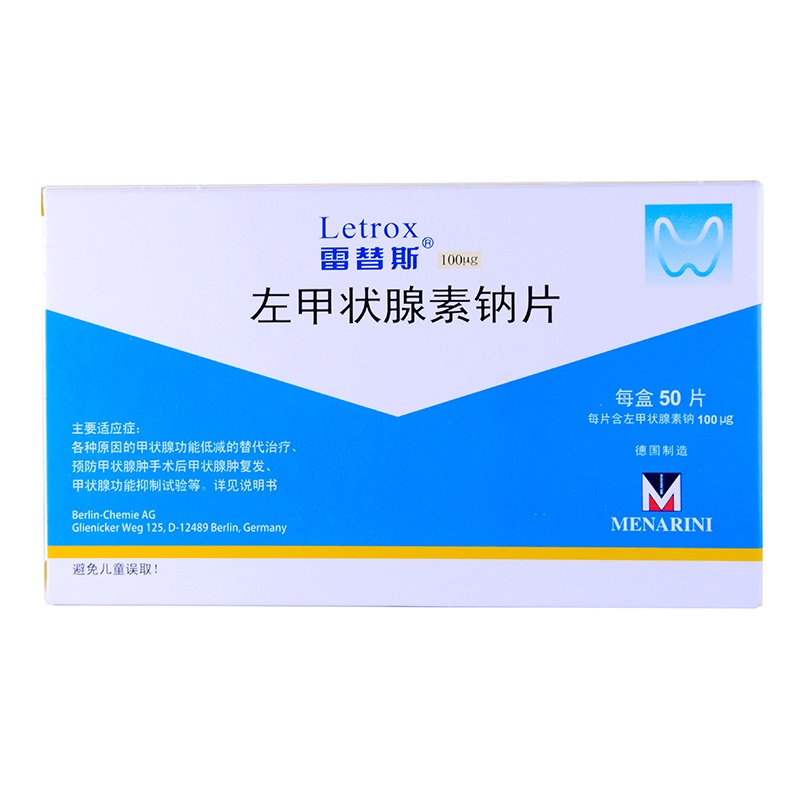

妊娠期高血压、贫血或甲状腺功能异常可能影响胎儿心律。建议孕妇定期检测血压,补充铁剂纠正贫血,甲状腺功能异常者需遵医嘱服用左甲状腺素钠片。避免咖啡因摄入,每日保证8小时睡眠。

2、心脏发育异常:

可能与室间隔缺损、房室传导阻滞等先天性心脏病有关,表现为胎心节律不规则伴胎动减少。需通过胎儿超声心动图确诊,严重者需产后进行心脏修补术或安装起搏器。

3、脐带压迫:

脐带绕颈或受压会导致短暂性心律不齐。孕妇应采取左侧卧位改善胎盘供血,每日进行胎动计数,出现异常时需立即进行胎心监护和B超检查。

4、宫内缺氧:

胎盘功能减退或母体低氧血症可能引发胎儿代偿性心律变化。孕妇需吸氧治疗,静脉滴注丹参川芎嗪改善微循环,监测脐动脉血流指数。

5、遗传因素:

家族性长QT综合征等基因异常可能导致胎儿心律失常。建议进行基因检测,分娩后新生儿需使用普萘洛尔或胺碘酮控制心律。

孕妇需每日摄入含镁食物如南瓜子、黑巧克力,配合散步等低强度运动。每周进行2次胎心监护,发现胎心持续>160次/分或<110次/分需急诊处理。妊娠晚期避免仰卧位,睡眠时使用孕妇枕保持左侧卧位。产后需对新生儿进行72小时动态心电图监测。